皆様、こんにちは

メンタルヘルスケア&マネジメントサロン代表・公認心理師の小高千枝です。

【メンタルヘルス|心が疲れているあなたへ】

心の不調・疲労感は5月病?6月病?①|原因と症状について

https://odakachie.com/chie_blog/22713/

前回、5月病・6月病の記事について書かせていただきました。

今回はその続きをお伝えさせていただきます。

新年度から数ヶ月が経ち、少しずつ生活にも慣れてきたはずの6月。しかし、この時期になると「なんとなく元気が出ない」「仕事に行くのがしんどい」「朝起きるのがつらい」といった声を耳にすることが増えます。これが俗に言う「六月病(ろくがつびょう)」の症状かもしれません。

学術的な正式名称ではありませんが、精神的・身体的な不調を訴える人が増える傾向は確かにあります。公認心理師の視点から、「六月病」の原因と予防、セルフケア、そして必要に応じた専門的サポートについて考えていきたいと思います。

1. 「六月病」とは?—適応障害の一形態として捉える

「六月病」は医学的な診断名ではありませんが、その背景には環境変化への適応ストレスや気象要因による自律神経の乱れが深く関係しています。

【適応障害との関連】

新しい環境(学校、職場、部署など)に適応しようとする中で、4月から無理を重ねていた心と体が、ゴールデンウィークを過ぎてから緊張の糸が切れたように疲労を表面化させることがあります。これは適応障害の一つの形と捉えることができ、以下のような症状が見られることがあります。

▼抑うつ気分、イライラ、不安感

▼睡眠障害(不眠、過眠)

▼集中力の低下、判断力の低下

▼食欲不振または過食

▼身体症状(頭痛、胃痛、倦怠感など)

【梅雨による影響】

6月は梅雨に入ることもあり、気圧の変化や日照時間の減少も不調の一因となります。気象病や**季節性情動障害(SAD)**といった概念とも関連があり、自律神経が乱れることで心身のバランスを崩しやすくなります。

2. 六月病を未然に防ぐ

——ストレスに気づく「自己(セルフ)モニタリング」

自己チェックリスト:あなたの心と体、今どう感じていますか?

ちょっとした変化に気づくためのセルフチェックを、週に1回でもよいので取り入れてみてください。

□朝起きるのがつらく、布団から出たくない日が続いている

□食欲が落ちた/逆に過食気味になっている

□夜なかなか寝つけず、寝ても疲れが取れない

□仕事や家事、日常のことにやる気が出ない

□些細なことで涙が出る、イライラしてしまう

□楽しいと感じることが減った/何をしても気持ちが動かない

□できれば人に会いたくない、連絡も億劫になっている

□肩こりや頭痛、胃の不調など身体の違和感がある

「チェック」が3つ以上ある場合は、心と体が疲れているサインかもしれません。無理せず、少し立ち止まって自分をいたわる時間を作ってみましょう。

3. 六月病へのセルフケアの方法

— 自分を甘やかすことも「予防」のうち —

「頑張らなきゃ」と思えば思うほど、心は空回りしてしまうことがあります。大切なのは、心にちょっとしたご褒美をあげること。気負わず、あなたらしく過ごせるセルフケアを取り入れてみましょう。

① 朝の光を浴びて、美肌も心もリセット

梅雨空でも、窓際で朝の支度をしたり、ベランダに出て深呼吸するだけでもOK。自然光は自律神経と美肌の味方です。少しだけお気に入りの香水をつけてみたり、新しいリップを塗るだけでも気分が上向くことがあります。

② 心と体に効く、ちょっと贅沢な過ごし方

小旅行で気分転換(近場の温泉やホテルステイも◎)

美容院で髪を整える、ネイルで指先に元気を取り戻す

好きなカフェでゆっくり本を読む

お風呂にアロマオイルを垂らしてリラックスタイム

「癒される場所」に自分を連れていくことは、立派なセルフケアです。

③ 愛犬との散歩や愛猫との戯れが、セラピーになることも

犬を飼っている方は、朝の散歩がまさに心のリズムを整えるセラピーの時間に。尻尾を振って近寄ってくれるその姿に、何度救われたかわからないという方も多いはずです。散歩を通じて自然に触れたり、日常に小さな幸せを見つけたりする時間を大切にしてください。

また、猫ちゃんを飼っている方は無理に外に出ず、安心できるお家でまったりと。。。もおすすめです。

④ 「好きなこと」を堂々と

大人の女性は、「ちゃんとしなきゃ」「我慢しなきゃ」と自分を縛りがち。でも今こそ、好きな音楽を流して踊るように掃除したり、お花を買って部屋に飾ったり、「誰かのため」ではなく「自分のため」に時間を使ってみましょう。

4. 周囲とのつながりを大切にする

六月病の予防・改善には、人とのつながりも大きな支えになります。

▼話すことの効果

信頼できる人に今の気持ちを話すだけでも、「ひとりじゃない」と感じられ、心理的な負担が軽くなります。

▼無理のない距離感での関係構築

無理に明るく振る舞う必要はありません。LINEやメールでの短いやりとりだけでも良いので、つながりを維持することを意識してみてください。

5. 専門家への相談をためらわないで

もし、「いつも通りに生活できない」「気持ちの落ち込みが2週間以上続く」といった状態がある場合は、医療機関やカウンセラーに相談することが大切です。

▼公認心理師としてできるサポート

公認心理師は、相談者の気持ちに寄り添いながら、ストレスマネジメントや生活リズムの調整、環境への適応支援を行うことができます。また、必要に応じて精神科医や心療内科との連携も可能です。

6. 心の晴れ間は、きっと戻ってくる

「六月病」は、心が「ちょっと疲れた」と教えてくれているサインです。

そのサインに気づき、少し立ち止まって、自分の心と体を整えることは、決して甘えではありません。むしろ、長く健やかに暮らしていくための「知性ある選択」です。

お気に入りの紅茶を飲む、愛犬をなでる、思いきって仕事を早めに切り上げて美容室に行く。そんな小さな「自分へのプレゼント」を積み重ねながら、あなたらしいペースで、季節の移り変わりを楽しんでいきましょう。

この記事が、心が少し疲れている方の「ホッとする時間」になれば幸いです。

専門的な支援が必要と感じた場合は、私たちのような公認心理師や医療機関・専門機関へのご相談をおすすめします。

《お知らせ》

▶オンラインカウンセリング(メンタルトレーニング、コーチング)

どうぞ、ご利用ください。

詳細はこちらをご覧ください。

▶弊社監修「ユーキャン・心理カウンセリング講座」

受講生様からの講座内容に関するご質問へ私どもがご回答をしております。

私たちとご一緒に、学びを深めて参りましょう!

▶弊社監修「ユーキャン・不登校・ひきこもり支援アドバイザー講座」

公認心理師・安澤が監修いたしました!

心理学・福祉そしてスクールカウンセラーの観点からお伝えしております。

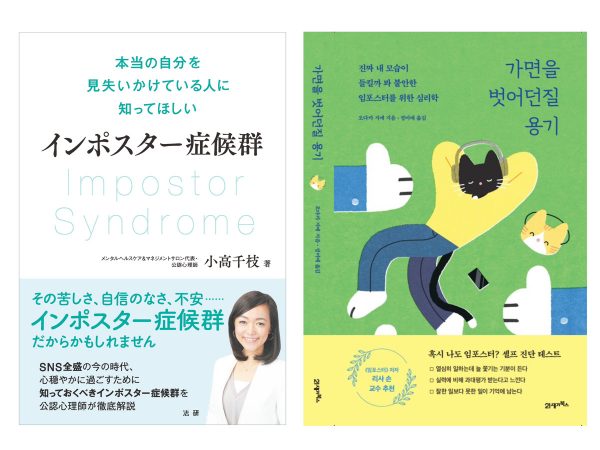

▶新刊『本当の自分を見失いかけている人に知ってほしい インポスター症候群』

その苦しさ、自信のなさ、不安…インポスター症候群だからかもしれません

SNS全盛の今の時代、心穏やかに過ごすために知っておくべきインポスター症候群を徹底解説

2024年9月に韓国版・出版開始いたしました!

韓国版『本当の自分を見失いかけている人に知ってほしい インポスター症候群』

가면을 벗어던질 용기

진짜 내 모습을 들킬까 봐 불안한 임포스터를 위한 심리학