所属精神科医のT.Sです。

このコラムでは、

私が精神科医として患者さんと接する中で手に入れ、磨き上げてきた様々な武器

つまりは「幸せになるコツ」

を紹介しています。

2月ですね〜!

こちら、何年か前の2月に訪れた、富山の庄川峡遊覧船です。

真っ白に雪化粧された木々は鏡面のような川面に反射し、まるで水中に向かって伸びているかのよう。

静かに浮かぶ氷を割くようにして進むクルーズツアーは、言葉では言い表せない美しさで、2月の寒さなどすっかり忘れるほどで…

…えっ、いつの間に2月にッ…!?

2025年から本気出す、と息巻いていた私ですが、1月の頭から早速インフルエンザにかかって倒れておりました…その後もなかなか体調が戻らず…私の2025年1月は一体どこへ行ったの?

久々にインフルになりましたが、いや〜本当に辛かった。

再確認しました。やはり一番大切なのは健康です。

身体が弱るとメンタルも弱ります。

そんなわけで、意気込んでいたのとは随分違った形で2025年をスタートしてしまいましたが、ここから巻き直しを図っていこうと思います。

たとえ習慣や日課が一旦崩れてダメになってしまったとしても、続かなかった自分を責めるのはむしろ逆効果!

ただ、また始めれば良いのです。

できる時から、できる範囲で、少しずつ再開して取り戻していきましょう!

寒さのピークが過ぎたとは言え、まだまだ風邪を引きやすい季節。

体調に気をつけながら、一緒にメンタルトレーニングに励んでいきましょう!

「他者視点」

さて、今回のコラムでは「他者視点」についてお話ししていこうと思います。

今年の年始に、愛犬のチワワを連れて妻の実家を訪れたのですが、そこで「怯えるチワワを3歳の姪っ子が追いかけ回す」という光景を見たときに、今回のコラムのテーマが決まったのでした。

我が家のチワワは、小さくてふわふわで、大きなクリクリの瞳で、お腹はなぜかポップコーンみたいな匂いがして、語彙力を失うほど愛くるしい四足歩行の天使です。

姪っ子もうちのチワワが大好きで、会うたびに「抱っこしたい!触りたい!」と言ってくれます。おそらく私とチワワが川で溺れていたら、迷いなくチワワの方を助けるでしょう。

愛犬のことを好いてくれるのは私にとってとても嬉しいですし、微笑ましいことです。

しかし、当のチワワからしてみると、そう簡単な話ではないようです。

なにしろ、とにかく元気な姪っ子は、嬉しそうに奇声を上げながら、ドタバタとチワワを走って追いかけ回します。その上、撫でようとする手は手刀の如き勢いなので、超小型犬のチワワからすると、さながら巨人に襲われている人類のような感覚なのでしょう。

もちろん、姪っ子に全く悪意はありません。

姪っ子の両親も放置するわけではなく、「わんちゃんがびっくりしちゃうから、ゆっくり触ってあげようね」「走って追いかけちゃダメだよ」と諭してくれます。そしてその時には、姪っ子もしっかりアドバイス通りに振る舞ってくれます。

しかし、ものの数分後には、また同じように追いかけまわしてしまうのです。

逃げ惑うチワワを抱きかかえて救出しながら、私の頭にふと浮かんできたのが、今回のコラムのテーマである「他者視点」という言葉でした。

チワワには申し訳ないですが、姪っ子がそうしてしまうのは仕方がないことなのです。

というのも、姪っ子の3歳という年齢を考えると、まだ他者視点を十分に獲得していなくて当然だからです。

私たち大人がこの光景を見れば、「このチワワは姪っ子を怖がっているな」というのが分かります。

そしてその理由も、「動きが急すぎるからびっくりするんだろう」「いきなり頭の上から撫でられそうになると、警戒してしまうんだろう」と想像がつきます。

おそらく、チワワを飼ったことがない人でもそのように予想できるはずです。

これは、私たち大人が他者視点を獲得しているからなのです。

チワワの扱い方を知識として知らなくても、「チワワ視点」で物事を考えることができるから想像がつく、ということです。

実はこの「他者視点」、仕事に限らず友人関係、恋愛関係、夫婦関係、家族関係などありとあらゆる場面で必要となります。

社会的動物である人間にとって非常に重要であると同時に、自閉スペクトラム症などの発達障害を有する患者さんが躓きやすいポイントでもあります。

精神発達過程における、他者視点の獲得

他者視点は、生まれながらに持っているものではなく、発達の過程において段階的に獲得していくものです。

生後数ヶ月頃から、子どもは他者の表情や声を認識し、周囲のものを視覚的に捉えることができるようになっていきます。

誰かがあやしたり微笑みかけると微笑み返してくれる「3か月微笑」のような反応を示すようになります(可愛すぎィッ!)。

この頃の子どもは、「自分」と「相手」という二者だけの関係(二項関係)が主体です。

「自分」と「ママ」、「自分」と「おもちゃ」のように、1対1で関係性は完結しているのです。

しかし、早いと生後8〜9ヶ月頃から、周りの大人たちが注目している対象に自分も注意を向ける行動が見られます。

例えば大人が「ブーブーだ!」と車を指差すと子どももそちらを向く、というものです。もう少し成長すると、逆に子どもの方から何かを指差したり物を掴んで掲げたりして、大人にその要求を伝えようとするようにもなっていきます。

このように、自分と他者との間で、注意を向ける対象を合わせようとする機能を共同注意(joint attention)と呼びます。

つまり、「自分」と「相手」という二項関係に、「別の他者」を加えた三項関係に発展していくのです。

しかしこの時点では、他者視点はまだまだ育っていません。

ハイハイや一人歩きができるようになり、身体が物理的に親から離れることが出来るようになっても、精神はまだまだ母子共生の状態です。

3歳頃になると、自我(ego)というものが芽生え始め、「自分と親は異なる存在だ」ということを意識するようになります。

この頃からようやく、他者の考えや感情が自分のものと異なることを理解する力が育ち始めるのです。心の理論(theory of mind)と呼びます。

他者の感情に対する反応が強まり、「他人が悲しいときに慰める」などの行動が現れる時期ですが、3~4歳時点では、まだまだ他者の視点を完全に分離して考えるのは難しく、自分の視点が中心となりがちです。

たとえば、「おもちゃがここにある」ことは認識できても、「○○さんは、おもちゃがここにあることを知らない」という認識は出来ません。

このような認識ができるようになるのは、4~5歳以降なのです。

(※これらの発達段階は、あくまで「統計」をもとに示されているものであり、少しズレたからといって焦る必要は全くありません。しかし、心配であれば小児科や児童精神科などで専門家に相談してみると良いでしょう)

ここで改めて、姪っ子とチワワの話を振り返ってみます。

3歳頃の子どもはまだ、「相手がどう感じるか」「相手が何を考えているか」を想像する力は発展途上です。

加えて、自分の感情や意図を中心に世界を捉える傾向が強い時期です。

さらに言うと、この年齢ではまだ、自分の行動が他者に与える影響(急に走り寄ると、驚かれて逃げられてしまう)を考える能力も十分には発達していません。

その結果、チワワが感じる驚きや恐れ、その結果逃げられてしまうことを予測するのが難しいままに、「自分が子犬に触りたいから走り寄る」という自己の欲求を優先してしまうのです。

そういうわけなので、とても心優しい姪っ子ではありますが、発達段階を考えると、怖がらせ逃げられてしまっても無理はないということになります。

(もちろん、愛しいチワワはしっかりと守るようにしておりますので、ご安心を!)

他者視点の欠如により生じる問題

職に就いたり、交友関係や恋愛関係を築いたり、家庭を持ったり…

子どもから大人になるにつれ世界はどんどん広がっていき、それに伴い何かしらの役割や、社会的責任のようなものが生じてきます。

一方、その中で生じる問題も非常に多岐にわたり、より複雑なものになっていきます。

私たちが日々生きている社会生活の中で、他者視点は絶大な威力を発揮してくれます。

しかし同時に、他者視点を欠いてしまうと、それこそ致命的となる場面も少なくないのです。

他者視点が欠如していることでどのような問題が生じうるか、いくつか考えてみましょう。

●プレゼント選び:

自分の好みだけで選んだプレゼントが、相手に全く喜ばれない

●会議での発表

専門用語を多用しすぎて、聴衆に理解されない説明をしてしまう

●SNSでの投稿:

自分には面白いと思える内容が、他者から見ると不適切だと判断される

●食事の計画:

アレルギーや食事制限を考慮せずに店を予約し、同伴者が食べられるメニューがない

●待ち合わせ:

自分の都合だけで場所や時間を決めてしまい、相手に大きな負担をかける

(むむむ…振り返ってみると、私もいくつか身に覚えが…ッ)

これらの失敗は、他者視点を欠き、他者の立場や状況を考慮せずに行動することで起こります。

仕事、恋愛、家庭など、様々な場面でトラブルを起こしうることが、お分かりいただけたでしょうか。

「自分はちゃんと他者視点を持っているだろうか…?」

他者視点の重要性と、それを欠くことでいかに損害を被るか、なんとなく皆さまも肌感で察知できたかと思います。

ここで一つ、ご自身に問いかけてみていただきたい。

あなたはちゃんと、他者視点を持っているでしょうか。

前述の例を読み、まさに自分も同じ経験をした、という人もいるでしょう。

それはつまり、当時のあなたに他者視点が十分ではなかったからなのかもしれません。

しかし、「他者視点が足りなかったから失敗したのか」と自分の中で腑に落ちたとしたら、それは「自分と他人の考え方は違う」という考えの下地があることを意味しています。つまり、ある意味で既にあなたは他者視点をある程度持っている、あるいは持つ準備が出来ていると言えるでしょう。

逆に、今までの話で全くピンと来なかったり、「自分は注意されたことが無いから大丈夫だろ」と思った人こそ、注意が必要です。

もちろん、他者視点を十分に兼ね備えた方である可能性もありますが、実は「ただ注意されてこなかっただけ」という可能性もあるからです。

他者視点を欠いているゆえに何か失敗したとしても、子どもであれば「年齢的にも、まぁしょうがないよね」と大らかな気持ちで見守ってもらえるかもしれません。

周りの人たちがが優しく諭したり、教えてくれる機会も多いでしょう。

しかし、それが大人の場合はどうでしょうか。

・自己中心的な視点

・他者の視点を推測する能力の未発達

・行動の結果を予測する力の未熟さ

このような特性を持つトラブルメーカーが周りにいた場合、私たちはどのような対応をするでしょうか。

多くの場合、何も言わずに離れていくでしょう。

必要が無ければ深く関わらない。つまり、放置です。

大人の世界は時に冷たく、シビアなものです。

トラブルメーカーに対して正面から向き合い、自分の時間と労力を割いてでも「そういうところは直した方が良いよ」と、いちいち注意も解説もしてくれません。

逆に、心配してこのような言葉をかけてくれる人こそ大切にすべきですが、ここで他者視点を持てていないと、「注意してくるコイツのほうが間違ってる!」と否定しがち。

そうなると、いよいよ人は離れていきます。

本当は自分は自己中心的な人間なのに、自覚もなく、それを誰からも教えてもらえず、実は陰でただ腫れ物扱いされているだけだとしたら…

考えただけでも、ゾッとしてきませんか…?

怖がらせてしまったかもしれませんが、むしろ読んでいるうちに焦りや不安を感じていただけたとしたら、それだけ他者視点の重要性への理解ががあなたの中で深まっているということになります。

そして、そんなあなたにしていただきたいのは、ただ一つだけです。

「自分はちゃんと他者視点を持っているだろうか?」と、都度自分に問いかけてください。

深く考えすぎず、そんなことでと馬鹿にもせず、まずはこれだけやってください。

「〇〇なときは△△する」のような一対一対応で乗り切るには、この世界は複雑すぎます。

そのような付け焼刃的な暗記よりも、あらゆる場面で「ちゃんと他者視点を持っているか?」と自分に問いかける癖をつけたほうが、よっぽど即戦力になります!

仕事、恋愛、夫婦関係など、現実世界で他者視点をどのように活用していくか。

もう少し深堀りしていきたい気持ちもありますが、長くなってしまったので本日はここでおしまいです。

また、自閉スペクトラム症のような発達障害により、他者視点を持ちづらい場合もありますが、今回はそれについては取り上げませんでした。

しかしこのような場合でも、小児科や精神科など医療機関で適切なサポートを受けられていれば、対策を一緒に考えることが出来るはずです。

そのあたりも、いずれこのコラムで触れていけたらと考えております。

私自身、他者視点が欠けていたなと反省する場面がたくさんあります。

皆さんも私と一緒に、他者視点という武器をしっかり磨き上げ、より幸せな人生を手に入れるために使いこなしていきましょう!

それでは、また次回のコラムで。

※このコラムの続きはこちら↓

※過去のコラムはこちら↓からご覧いただけます。

【メンタルヘルス】精神科医T.Sコラム

Writing by T.S

《お知らせ》

どうぞ、ご利用ください。詳細はこちらをご覧ください。

受講生様からの講座内容に関するご質問へ私どもがご回答をしております。

私たちとご一緒に、学びを深めて参りましょう!

公認心理師・安澤が監修いたしました!

心理学・福祉そしてスクールカウンセラーの観点からお伝えしております。

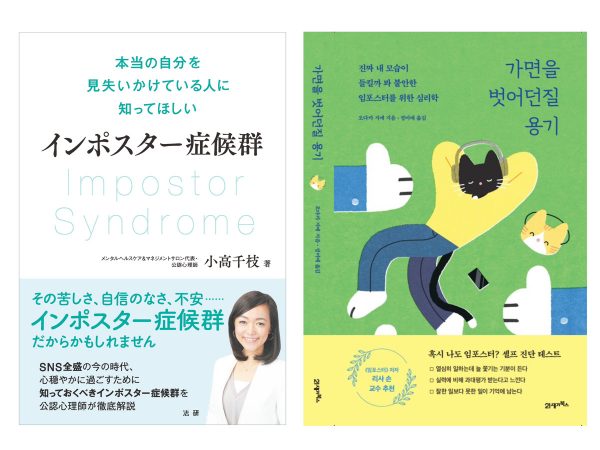

その苦しさ、自信のなさ、不安…インポスター症候群だからかもしれません

SNS全盛の今の時代、心穏やかに過ごすために知っておくべきインポスター症候群を徹底解説

2024年9月に韓国版・出版開始いたしました!