はじめに

はじめに

明けました。本年もどうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

1月もあっという間に終わりを迎えますね。

本当に早いですね。

みなさまは、年明けもお元気に日々をお過ごしでしょうか???

私は年末年始に風邪をひき、ぶり返しました。

何年ぶりでしょうか、風邪で仕事を休むこともありました。

インフルエンザやマイコプラズマ肺炎、そして風邪など依然罹りやすい状況は続いております。

自戒の意を込めてになりますが、うがい、手洗い、換気、加湿、生活リズムの一定などを意識しながら、くれぐれも予防を欠かさずにお過ごし下さいね。

私自身、昨年は訳のわからぬままに突っ走った1年でした。

突っ走って得たものも、まだばらばらな状態のままで、1つ1つを繋ぐ作業がまだ出来ていないといいましょうか、これからその作業を、時間を掛けてしていくことになりそうです。

もう残り11か月になりはしますが、みなさんは今年1年をどのように過ごすか、計画されていますか?何か目標を立てておられますか?

私は、突っ走った分、たくさんたくさん、身体も肥えました。大きくなりました。膨らみました。

どれも良い、綺麗な表現ですね。

太りました。

この膨らみを今年は、何としても萎ませることが目標の1つになります。

こう言って、何年が経過するのかと、書いていて突っ込む自分もおりますが、

何とか少しでも萎ませて、「よっこいしょ」と言う機会を減らしたいと考えています。

以上が身体的な目標となります。

同時に学びも進めていかなければなりません。

今、欲しい資格が3つ~4つあります。それに向けて励んでいくことも目標の1つになります。特に「資格魔」ではなく、本当に必要に迫られて、まだまだ学ばないといけないという事情です。

とにもかくにも、どんなことでも、どんなにくだらないことでも良いので、何か1つ「これしよう」と決めて過ごせるのと、惰性で過ごすのでは、終わった時の達成感の程度は異なるかと思います。

前年に欲求不満を感じていた方、何かを達成しても物足りなかった方、不全感を感じていた方などなど、前年よりももう一歩という方は、何か1年の中でやること、することを決めて日々過ごすと、また違った景色が見えるようになるかもしれませんね。

さて、今回も「強迫」のコラムは見送りとなりますm(__)m まだ「強迫」が破綻しております(笑) そのうち取り上げるとは思いますので、それまでの間、お待ちいただければ幸いです。申し訳ありませんm(__)m

なお、前回のコラムは下記からも御覧いただけます。

そして、宣伝で恐縮ですが、昨年6月3日に弊社より私が監修させていただいた「不登校・ひきこもり支援アドバイザー講座」が刊行されました。一人でも多くの方々に対応の一助、エッセンスをお伝え出来ていれば幸いです。今後とも宜しくお願い申し上げます。

さて、今回のテーマは、「受診先の選び方」です。

心理のテーマとは少々ズレるかもしれませんが、結構大切な視点で実用性があると思い、取り上げることにしました。今回だけでは終わらないので、ご容赦願いますm(__)m

受診先を選ぶときに・・・

みなさん、受診先を選ぶときに大切にしているポイントって何ですか???

ちょっと考えてみてください。

恐らくあまり考える余裕もなく、スマートフォンなどの情報媒体で検索して、「近いところ」や「すぐ診察してもらえそうなところ」を手あたり次第探す場合もあると思います。

さて、どうでしょうか…

普段使われている受診先を思い浮かべておられるでしょうか。一度行ったことのあるところが思いついたでしょうか。

ここで先にお伝えしておきたいのですが、心理コラムであり、心理職の立場ですので、基本的にここで扱う「病院」や「クリニック」というのは、「精神科」や「心療内科」、そして「小児科」といった、こころの問題や発達の問題、そしてこころから影響を受けた身体症状などを扱う診療科となります。

また、大前提ではありますが、「どこの受診先がいいか」、「どこの病院が良くないか」、「どこのクリニックならすぐに診てくれるか」、「どこのクリニックは診察まで遅いか」などで考える方も多数いらっしゃると思います。

しかし、ここで扱う内容は、良いとか悪いとかではありません(この段階でこころの二極化が生じています)。そうではなく、私たち自身が診察を受けるに当たり、「どのようなポイントを考慮すると良いか」、ということです。

このことを突き詰めていくと、もしかしたら、私たちが受診する際の1つの参考になりうるのかと思います。

精神的に余裕がない時、全くこころの問題に関わる診療科についての情報がない時、すぐさま口コミから情報を得たり、知り合いに紹介してもらったりする場合があるでしょう。

それも非常に心強い情報だと思います。

また、当然私たち自身でインターネットを検索して調べることもあるでしょう。

現代ならば、必ず辿る作業かと思います。

ただ、例えば、「人には合っているけれど、自分には合ってない」というパターンも考えられます。

そして、「インターネットを検索してホームページを見て、行ってみたけれど、何か違った」というパターンも考えられます。

受診先を選ぶ時に大切なことは、「私たち自身が何となく思っている、望んでいる、自身に見合った条件を明確化すること」です。

どんなに素晴らしいと言われている病院でも、どんなにすぐ診てもらえるというクリニックでも、

「自分に合っているかどうか」、即ち、「自分の求めているポイントに当てはまるかどうか」が凄く大切でしょう。

その観点を明確化して、少しでも私たち自身の時間を効果的に用いるために、以下に「受診先の選び方」について述べていきます。

そして、ご自身で探す分には、特に何ら支障はないのですが、例えば、他の人が受診するにあたり、代わりに探す時に知っておく必要もあります。

例えば、子どもが漸く受診する気持ちに至った時に、保護者として急いで探して、「ここどう?」というやりとりが想定されます。その際に、保護者側は「近いから良いだろう」と思っていたら、子ども側から「そんな近いところだと、帰りに知っている人と会ったら嫌だ!」と返してくる場合が十分にあるということです。

そのあたりを配慮した声掛けも、相互理解の1つの指標となる訳ですから、しっかりと相手が望んでいるポイントを考えて、声掛けしてみることが大切だろうと感じます。

ということで、もう一度、絶対にご承知いただきたいことを念押しします。

ここで述べることは、あくまで「どこが良いか、どこが悪いか」ではありません。

「どのようなポイントが私たちの中にあるのか」について、見える化することです。

その見える化した条件から、私たちがよく考えて決断していけると良いと考えています。

受診先を選ぶ時のポイント

多くの条件があるとは思いますが、主に6つに絞って、説明していきます。

その6つは「立地」、「受診時間」、「受診先の規模」、「手続き」、「主訴」、「条件」にしていきます(図-1)。

他にも多数あります。しかし、その中でも「これは!」というポイントを見える化して、選ぶ時にすぐ浮かべられるようにしていきましょう。

図-1 受診先を選ぶ時のポイント

立地(通院時間・交通経路)

立地(通院時間・交通経路)

「立地」は、当然と言えば当然のポイントになります。

前述したように、保護者が近いところが良いと思っていたら、子どもは遠いところを希望ということもあります。

他にも、ご自身で急いで探しているのもあり、取り敢えず的に行きやすいところに行ってみたら「求めていたものと違った…」ということもあるのではないでしょうか。

正直、医療機関が多い地域と少ない地域があるのも実状であり、どうにも時間掛かる場合もありますが、だからこそ、他の要素も含めて、しっかりと選んでいくことが大事かと思います。

「立地(通院時間/交通経路)」に関するポイントは主に4つ挙げられます。もしかしたら、他にもたくさんあるかもしれませんが、大きく4つを取り上げます。

やはり近いところだと「行きやすさ」はあります。継続的に通院する場合もあります。そういった見通しを立てた時に、気持ち的に負担が少ないのは「近さ」でしょう。

子ども領域に携わっている立場なので、子どもの観点で述べると、気を付けなければならないのは、大人と子どもでも「近さ」の基準が違うことです。大人にとって短い時間が、子どもにとっては「長い」ということもよくあります。例えば、受診を嫌がる子どもに対して「どのくらいの時間で着くところなら大丈夫?」と確認することも大切でしょう。

子どもがもしかしたら「5分」とか「すぐ」とか言うこともあるかもしれませんが。。。車をお持ちの方は「車で行こう」とか、帰りに子どもの行きたい場所などをピックアップし、「~を寄ろう」とかなど伝えて、子どもの受診動機を高める工夫があると良いでしょう。

大切なことは、「近いから」だけで決めてしまうと、後先で後悔する場合があるということです。「近い・遠い」にも一長一短があるということを念頭に入れておくことも大切な要素でしょう。

前者とは異なり、逆に、自宅に近いところだと「誰かに会ってしまったら…」という不安が生じる方もおられると思います。

大人であれ、子どもであれ、知っている人に「見られたくない」「知られたくない」という気持ちになることもあるでしょう。

そのため、遠いところを敢えて選ぶ場合もあるので、相手の受診するところを見つける場合には、「近いところがいい?遠いところがいい?」と尋ねておくと良いかもしれません。もっと言えば、遠いところの具体的なメリットを伝えておくことも必要でしょう。

仕事や何かの活動帰りなど、自宅とよく出掛ける外出先までの交通経路の間にあると余計な時間や経費も掛かりません。

移動する沿線沿いのところとか、自宅から乗り換えなく行けるところなどで探すと、効率良く動くことが出来、「あ~、今日はあっちまで…」という気持ちを回避出来るので、その分のストレスを感じなくて済みます。

人によっては、「効率の良さ」を最重視される方もおられると思います。継続的な通院となれば尚のことでしょう。交通経路についても良く考えて決められると良いですね。

立地に関することで、一番気づきにくいポイントではないでしょうか。なぜなら、物理的な距離感ではないからです。本人自身が急いで探す時にも、他者の受信先を決める場合にも、この点は浮かばない、あるいは浮かびにくいかと思います。

交通経路と重なってきますが、やはり大きな駅が最寄りの受診先だったり、乗り換えがあると乗車率の高い電車で混雑が予想されたりコンコースの移動時にも人混みと遭遇したりすることがあるでしょう。

とりわけ「人に会いたくない」「視線が気になる」といった悩みのある方だと、混雑が凄いところを通過する場合、心理的な負担が大きく、何度も行くのも無理があるかもしれません。あまり人通りが少ないところ、大きな駅を使わずに行けるところ、人混みを避けられるところなどを考慮して探すことも大切でしょう。

もちろん、通勤・通学時間や帰宅時間を避けられると、心理的な負担が軽減されるので、時間に融通の利く受信先を探すことも一案です。

今回は、「受診先の選び方」というテーマを掲げ、その中で、まず「立地(通院時間/交通経路)について述べてみました。

もしかしたら、「当たり前」と思う方も多数いらっしゃると思います。その方はきっと冷静に考えて判断出来る方かと思います。他方、やはり初めてだったり急を要したりする体験をする方は精神的に余裕が無く、なかなか頭がそこまで回らないという方もいらっしゃるでしょう。そして、他者の受診先を決める場合に、細やかな配慮があると、相互に安心感にも繋がると思います。

私自身、様々な場面で、カウンセリングの内外で、実はこのテーマは以前から話していた内容であり、よく聞かれる質問でした。その意味でも、需要はあるのかなと感じています。

次回も、「受診先の選び方」について述べていきますので、ちょっとした意識づけの感覚で、ご一読していただければ幸いです。

それでは、また次回まで!!!

12月に、毎年通っている伊豆半島の先っぽに行ってきました。

いつになく、風が強く、普通に大きくなった私ですら身体が揺さぶられるほどの風圧でした。

下を見れば、波打ちだった青く激しい海と岩場、上を見れば、青く澄み渡った空と雲、そしてそれらを眩しく照らす太陽。

下を聞けば、波の音が力強く、上を聞けば、時々飛び渡りながら鳥の鳴き声が響き渡り、そしてそれらを遮って「美」をかき消す私の喚き声。

楽しくも鋭き、スリル全開のひとときを昨年末も味わいました。

そして、風を受け、風邪をひきました。

従って、「風邪などに気を付けて下さいね」というお声掛けには、何ら説得力を持ち合わせておりません。

しかしながら、「だからこそ」言えるのかもしれません。

自身の経験から言えることがあるかもしれません。

なので、このように言い換えたいと思います。

「寒さ激しく、風の強い時に、崖には行く人は体調と防寒に気を付けて下さいね」

となります。

きっと、「するわけねーだろ」、「あなただけでしょ」というお声、突っ込みが殺到するのだろうと感じております。

それはそうなのだろうと思います。常に自戒を込めながらの発言です。

とは言え、

自分の体験したことなら、確実に物事を言えます。

体験のしたことのないことなら、適当に物事を言うことになります。

そして、

具体的な発言なら、みなさんに当てはまる内容が限られるかもしれません。

抽象的な発言なら、みなさんに当てはまる内容も多くなるかもしれません。

「確実」と「適当」の区別をしっかりと自覚しながら、「具体」と「抽象」を上手く使い分けしながら、今後も体感して言えることを丁寧に伝えていきたいと考える今日この頃です。

良く分かりませんが、ここまでご一読ありがとうございましたm(__)m

最後に、毎年末、崖と共に、伊豆半島に出向いた時に必ず立ち寄り、個人的にお世話になっております日新堂とそのお店のマドレーヌをご紹介して終わりにしますm(__)m

お知らせ

お知らせ

親子関係の問題、お子様とのかかわり方、育児、DVのほか、発達段階(幼児期、児童期、思春期、青年期、壮年期)、発達面の課題、非行、ひきこもり、ストレス・不安・躁うつ・強迫・依存など様々な精神症状に関すること、自己理解、対人スキルといった個人や関係性に関わる内容、不登校、いじめ、特別支援、高校への進路支援など学校と関連する内容など、様々なご相談に対応させていただきます。

昨今、ポスト・コロナの時期において、閉鎖的な風潮も依然ある中で、お1人に悩まれ続け、辛い思いをされている方も多くおられると思いますが、1人で抱え込まず、誰かに吐きだして、少し軽くなったり、気持ちに余裕が生まれたりしていくことも時には必要かもしれません。

人それぞれ必ずご自身で考える力は備えられています。しかし、精神的に余裕がない時には、その力を発揮することが難しくなります。ちょっとだけ、ゆっくり、じっくり、のんびりと、呟いたり、ご自身と見つめ合ったり、共有したりすると、ほっこりと、リラックス出来て、ご自身の感じる力や考える力が身についてくれれば何よりです。

何か思うところがありましたら、いつでもご相談をお受け致します。

【子どもから大人までみられるこころの現象】「強迫」について考え続けてみる①(「強迫」とは…)

【子どもから大人までみられるこころの現象】「強迫」について考え続けてみる②(強迫観念①)

【子どもから大人までみられるこころの現象】「強迫」について考え続けてみる③(強迫観念②)

【子どもから大人までみられるこころの現象】「強迫」について考え続けてみる④(強迫観念③)

【子どもから大人までみられるこころの現象】「強迫」について考え続けてみる⑤(強迫行為①)

こちらからお読みいただけます↓↓↓

《お知らせ》

どうぞ、ご利用ください。詳細はこちらをご覧ください。

受講生様からの講座内容に関するご質問へ私どもがご回答をしております。

私たちとご一緒に、学びを深めて参りましょう!

公認心理師・安澤が監修いたしました!

心理学・福祉そしてスクールカウンセラーの観点からお伝えしております。

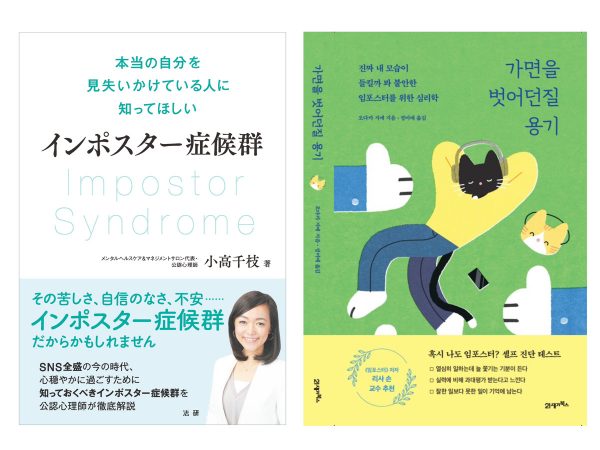

その苦しさ、自信のなさ、不安…インポスター症候群だからかもしれません

SNS全盛の今の時代、心穏やかに過ごすために知っておくべきインポスター症候群を徹底解説

2024年9月に韓国版・出版開始いたしました!