所属精神科医のT.Sです。

このコラムでは、

私が精神科医として患者さんと接する中で手に入れ、磨き上げてきた様々な武器

つまりは「幸せになるコツ」

を紹介しています。

春になり、ようやく冬のコートを脱げる日が増えてきました。

ぽかぽかと穏やかな陽射しに誘われて、外に出たくなる方も多いのではないでしょうか。

私自身、最近引っ越しをしたばかりで段ボールの山と格闘する日々を送っていますが、それでも家の近くの川沿いにふわりと咲いた桜を見ると、つい「今日は片付けをお休みして、家族で花見でもしたいな…」と思えてきます。

春は、何かが始まり、また何かが終わる季節。生活や人間関係の変化に心が追いつかず、そわそわしたり落ち着かなかったりする時期でもあります。

そんな時こそ、気持ちはゆるりと。頑張りすぎずに、でも諦めすぎずに、季節のうつろいに身を任せながら、少しずつ歩いていきましょう。

環境も変わり、ややメンタルも浮足立ちながら、これからの自分を見つめ直したくなるこの季節。

そんなときふと考えるのが、「自分がやりたいことって何だろう?」という問いです。

「やりたいことがない」の裏にある感情

「何か楽しいとか、気持ちが楽だなと思えることを探してみてください」

診察の中でそう声をかけることがあります。

ですが返ってくる言葉は、「それが、ないんです」という一言。

「やりたいことをやればいい」と言われても、「その “やりたいこと” がわからない」。

何もしたくないわけじゃない、けれど「趣味もない」「気づくとスマホをだらだら見て1日が終わる」「何をしても心が動かない」…

こういった悩みを訴える人は非常に多いものです。

この「やりたいことがない」という言葉の奥には、ただの “無” ではなく、「やっても意味がない」「続かない」「うまくいかない」──そんな諦めや不安、虚しさが潜んでいる印象を受けます。

何かに手を伸ばそうとした経験が過去にあっても、そのたびに思うようにいかなかったり、「結局自分には向いていない」「誰かと比べてしまってつらくなった」という負の感情が積み重なっている場合もあります。

すると次第に、「どうせまた同じ思いをするくらいなら、最初から何もしないほうがましだ」という気持ちになってしまうものです。

このような状態では、新しいことに興味を持つ以前に、「自分には何かを楽しむ資格がない」「本当に好きなことなんて、自分にはきっと見つからない」といった自己否定の感情が強く根を張ってしまっていることもあります。

そして最終的には、「やりたいことも見つからない自分は、ダメな人間だ」に行き着いてしまうのです。

やりたいことは、本当に見つけないといけないのか?

ここで考えてみたいのですが、そもそも “やりたいこと” は、本当に見つけないといけないものでしょうか?

世の中では「やりたいことを見つけること」があたかも人生における必須課題のように扱われがちですし、確かに心のコンパスのような役割を担っている一面はあるでしょう。

しかし、実際にはそんな明確な目標を持って生きている人の方が少ないだろう、というのが私の考えです。

とはいえ、やはり “やりたいこと” “打ち込めるもの” がある人は、人生の軸があって強いと感じるのも事実。

だからこそ、「何もないまま過ごす人生」は、どこか物足りなく、苦痛に感じられてしまう。この感覚もまた、自然なものだと思います。

これまで数多くの「やりたいことがない」という悩みを傾聴してきましたが、患者さんのこの悩みの根底には、自分の空虚さへの恐れや、「このままではいけない」という焦りが潜んでいることが多い印象です。

いわゆる “自分探し” に夢中になってしまう方もいますが、“自分探し” は一見ポジティブに聞こえるものの、実は「今の自分じゃダメだ」という前提があるからこそ苦しくなるのです。「“本当の自分” がどこかに隠れていて、それを見つけないと幸せになれない」という幻想に囚われているのです。

なので、本当はそんなことは無理にやる必要はなく、

「別に今のままの自分でも、生きてていいし、価値がある」

「答えがないからこそ、ちょっとずつ “マシな日常” を積み重ねていくしかない」

そんなふうに、 “自分探し” ではなく、“今を生きる練習” のほうがずっと大事なのです。

また、そもそも治療上、“やりたいこと” 探しを焦らないほうが良いケースもあります。

たとえば、うつ病の症状として「意欲の減退」「興味や関心や喜びの喪失」を呈している場合は、気の持ちようでどうにかなる問題ではなく、無理に気晴らしをしようとしても逆効果になることがあります。

患者さんが「今のままじゃだめだから、とにかく何かしたほうがいいと思って…」と無理に行動しようとする場面がありますが、そんな時には「やっても落ち込むのであれば、今はまだ早いのでやめておきましょう」とお伝えすることもあります。

つまり、“やりたいこと” を無理に見つけようとしない、自分を追い込まないことがまず第一歩なのです。

“やりたいこと”は見つけるのではなく、気づくもの

「やりたいことなんて、無理に探さなくてもいいですよ」

この言葉は患者さんに一定の安心感を与えるかもしれませんし、間違いなく必要な場面はあります。

しかし、それだけを伝えるのでは、ただの気休めになってしまう恐れもあります。「本当にこのままでいいのか」と悩む人にとっては、何も手がかりがないまま放り出されるような心細さを感じてしまうこともあるからです。

診察において「やりたいことがない」という患者さんの悩みと対峙するとき、私がよくお伝えしているのは、

「やりたいことを “見つける” というよりも、“気づく” ことから始めましょう」

ということです。

「本当に些細なことで構いません。日々の生活の中で “気持ちが楽だな” と思える瞬間を探してみてください」

この一言が、小さな一歩になることがあります。

“やりたいこと” と聞くと、どうしても「何か熱中できる趣味」や「稼げるスキル」のような、壮大なものを探さなければいけない気がしてしまいますよね。

でも実は、日常に紛れたすごくささやかな感覚の中にこそヒントがあるのです。

お風呂に入って「あ〜気持ちいいな〜」と感じた瞬間。

コンビニで、おにぎりを選ぶときに「今日はどっちにしようかな」と迷ってちょっとワクワクした瞬間。

道端の猫がかわいいなと思った瞬間。

そんな日常のささやかな “心が動く瞬間” に気づくことこそが、“やりたいこと” の種になるのです。

私自身の話をすると──最近は、あたたかくなってきた今の季節に、自転車で外を走っているだけでも幸せだと感じられます。風や日差しを肌で感じる、ただそれだけのことが、心を少し軽くしてくれるんです。

あるいは、我が子が満面の笑みを見せてくれる瞬間でしょうか。これには心の底から幸せを感じますし、その手段が何であれ、この笑顔を守ることは間違いなく“やりたいこと” だと確信できます。

自分が「居心地がいい」と感じられる場所にこそ、やりたいことはあるのです。

幸せのハードル(閾値)は、低ければ低いほど良い

常々思うのは、「幸せのハードル(=閾値)は、低ければ低いほどいい」ということです。

日常の中のほんの些細なことで「楽しいな」「居心地がいいな」と感じられる人ほど、日々を穏やかな気持ちで過ごしやすくなります。たとえば、朝のコーヒーがちょうどいい温度だったとか、通勤途中の風が気持ちよかったとか──そうした感覚に気づけることが、心の余裕を育ててくれます。

そして、そういう感受性の柔らかさを持っている人ほど、自然と「自分が心地よくいられる時間」や「もう一度やってみたいこと」に出会いやすくなります。

私たちはつい、“夢中になれる何か” “打ち込める何か” を一発で見つけようとしてしまいがちですが、それは間違いです。実際には、“やりたいこと” は日常の中のふとした “居心地がいい” 瞬間にヒントがあります。

“やりたいこと”やりたいことが見つかる人というのは、特別な情熱を持っている人というより、日々の中で小さな心の動きに耳をすませている人なのかもしれません。

人と比べず、「これが自分にとって気持ちいい」と感じられるものを、ただ見つけていく。やりたいことがまだ見つかっていなくても、そういう“小さな幸せ” の積み重ねが、やがて自分の「好き」や「向いていること」につながっていくのです。

ほっとできる時間、少し気が楽になる場所、ささやかでも笑顔になれる出来事。

そうした体験を手がかりにして、「これをもう少しやってみようかな」「今度はこうしてみようかな」と少しずつ形にしていくことが、やりたいことを見つけるプロセスなのです。

そして、そのプロセスは一度で完結するものではありません。試しにやってみて、合わなかったらやめて、また別のことをやってみる──そんな試行錯誤の繰り返しの中で、「これは続けたいな」「これをやっていると、ちょっとだけ自分らしくいられるな」と思えるものが、少しずつ浮かび上がってきます。

結局のところ、“やりたいこと” は、頭の中でいくら考えても答えが出るものではなく、何かをやってみるという行動の中で少しずつ見つかっていくものです。

始めてみないことには、自分に合うかどうか、本当にやりたいことなのかどうかは、誰にもわかりません。

とはいえ、「やってみる」というのも意外とハードルが高いものです。そんなときは、“義務感”ではなく“お試し感覚”で始めてみることをおすすめします。完璧を目指さず、「とりあえず3回だけやってみよう」「上手くいかなくてもOK」という気持ちで取り組んでみる。あるいは、ひとりで始めずに誰かと一緒に試してみたり、SNSやコミュニティでゆるく共有してみるのも、続けやすくなる工夫です。

やりたいことが見つからない。自分に何もないような気がする。そんなときは、無理に何かを“探す”よりも、まずは目の前の一瞬に目を向けてみてください。

あなたの中にすでにある小さな光に気づき、そこから少しずつ、何かが始まっていくかもしれません。

それでは、また次回のコラムで。

※過去のコラムはこちら↓からご覧いただけます。

【メンタルヘルス】精神科医T.Sコラム

Writing by T.S

《お知らせ》

▶オンラインカウンセリング(メンタルトレーニング、コーチング)を導入しております。

どうぞ、ご利用ください。詳細はこちらをご覧ください。

▶弊社監修「ユーキャン・心理カウンセリング講座」

受講生様からの講座内容に関するご質問へ私どもがご回答をしております。

私たちとご一緒に、学びを深めて参りましょう!

▶弊社監修「ユーキャン・不登校・ひきこもり支援アドバイザー講座」

公認心理師・安澤が監修いたしました!

心理学・福祉そしてスクールカウンセラーの観点からお伝えしております。

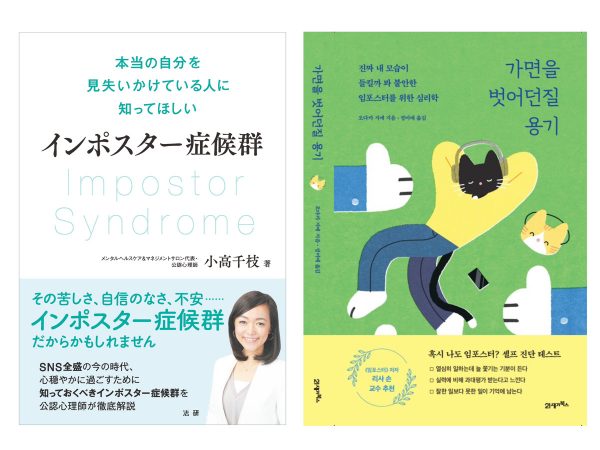

▶『本当の自分を見失いかけている人に知ってほしい インポスター症候群』

その苦しさ、自信のなさ、不安…インポスター症候群だからかもしれません

SNS全盛の今の時代、心穏やかに過ごすために知っておくべきインポスター症候群を徹底解説

2024年9月に韓国版・出版開始いたしました!