🔶はじめに🔶

みなさん、こんにちは。所属カウンセラーの安澤です。

2か月ぶりくらいになります。

毎回、ご一読していただいている方々には、不定期になってしまい、大変申し訳ない気持ちでいっぱいです。

令和6年度も終わり、新年度が始まります。

”一年の変わり目”と”一年度の変わり目”では、若干気分や感覚も異なります。

“年度の変わり目”だと、どちらかというと、社会的な位置づけでの自分自身の変化が伴うのだろうと思います。例えば、子どもなら、“学年が変わる”、大人なら“昇格する”、“異動する”など…・。

緊張?不安?後悔?期待?興奮?希望?失望?楽しみ?悲しみ?

みなさんは、どんな気持ちでしょうか。

私は……上記の言葉にありません。ふと思いつくのは、“混沌”です。 カオスです(笑)

これは、私自身の性格傾向が影響しているのですが、かなり数多くの箇所において、身を置いているからでもあります。

本当に、本当に、この1か月間、周囲から言われて一番多かった言葉…

「働き過ぎ!」です。

私自身は、働くことについて楽しいので、それほど気にならないのです。それは、どこのどういう環境であっても、苦にならないということです。ある意味、無頓着なのです。

しかし、今一度考えてみると、業務内容は苦ではないものの、私自身は「事務」が極めて苦手です。そのため、この年度変わりの時の、私への毎年の“痛恨の一撃”となるのは、複数個所の事務作業を覚えること、あるいは再確認することなのです。

この場での表現として適切ではないかもしれず、不快に思われたら申し訳ないのですが、

単純に、「たまったもんじゃない」気持ちになります。

恐らく私自身「郷に従う」のは得意です。しかし、6~7か所の事務作業のかたちを覚えるのは苦痛でなりません(笑)

いわゆる“1年間”ならば、12月終わりですし、特に新たな何かをしなければいけないというのはありません。しかし、“一年度”というのは、これまでの行っていた事務作業が終わり、新たな事務作業が始まる、あるいは付加されるという時期になることが多いです。

ああ………

………私は、いったい今、何を書き、何を言いたいのでしょうか(笑)………

………カオス………。

春の季節は好きですが、この年度の変わり目の時期は、事務的にオーバーフローするのです。

“春を愛する人は、心清き人~♪” という歌詞で始まる楽曲がありますが、

清くありません。カオスです。

………作詞家の心情と私の心情では乖離があり過ぎました…m(__)m 失礼しましたm(__)m

私の場合、この様々な庶務作業を整理し、“カオス”を減らす対策としては、以下のことをします。

“言葉”だけではなく、“色”を使うこと。

“マルチタスク”が苦手なら、“一つずつ”で良いと言い聞かせること。

時間が掛かる場合、他の人にお願いすること。

一度で終わらせず、再確認の時間と空間を必ず作ること。

「まあ、いっか」、「知ったこっちゃない」精神を持つこと。

以上のようなことです。

周囲に迷惑かけている自覚はあり、申し訳ないと思いながらも、「出来ないものは出来ない」と

自分に強く訴えています。

ある意味、“自己肯定感の低さを、意図的に強度に、反転して活かす“と言いましょうか(笑)

何気に気が楽になります。

そもそも、色々なことを詰め込まず、適度にやられている方も多数いらっしゃると思いますが、

もし環境変化の時、新奇場面や難題に直面する時には、上記内容を少し意識していただくことも一案なのだろうと感じています。

私たちの個体は結局1つ。

「諦める勇気」とは言いませんが、「開き直る意思」があることは大切だろうなと思うこの頃です。

そろそろ「なげーよ」という感じる方もおられると思いますので、前置きは終わります。

要は、年度の変わり目には、「行動の加減」と「気持ちの切り替え」を大切にしていきたいと内省しています、ということですm(__)m

今回は、自身の心情を語ってしまい、いつも取り上げるような社会的なテーマを掲載せずじまいですが、ある意味「年度」というのが、社会的なテーマではあるので、「まあ、いっか」と思っている次第ですm(__)m

さて、本題にようやく突入しますm(__)m

今回は、前回の続きとなる「受診先の選び方」について思い巡らしてみる②です。

「大前提」の部分は、毎回確認していただきたいことですので、念押しさせていただきます。

なお、前回のコラムは下記からも御覧いただけます。

➡『受診先の選び方』について思い巡らしてみる①(受診先を選ぶ時のポイント/立地条件)

前回のコラムに、受診先の選び方についての「大前提」がより詳しく書かれております。また、「立地条件」の観点からどのように選ぶかについても綴りました。宜しかったらご覧下さい。

前回のコラムに続けて、宣伝で恐縮ですが、昨年6月3日に弊社より私が監修させていただいた「不登校・ひきこもり支援アドバイザー講座」が刊行されました。一人でも多くの方々に対応の一助、エッセンスをお伝え出来ていれば幸いです。今後とも宜しくお願い申し上げます。

大前提

今回も大前提の内容は、繰り返しになりますが、記載致します。

ここで扱う「受診先」というのは、「精神科」や「心療内科」、そして「小児科」といった、こころの問題や発達の問題、そしてこころから影響を受けた身体症状などを扱う診療科となります。

また、「どこの受診先がいいか」、「どこの病院が良くないか」、「どこのクリニックならすぐに診てくれるか」、「どこのクリニックは診察まで遅いか」などで考える方も多数いらっしゃると思います。

しかし、ここで扱う内容は、良いとか悪いとか二極化して考えることではなく、私たち自身が診察を受けるに当たり、「どのようなポイントを考慮すると良いか」、ということです。

受診先を選ぶ時に大切なことは、「私たち自身が何となく思っている、望んでいる、自身に見合った条件を明確化(見える化)すること」です。

どんなに素晴らしいと言われている病院でも、どんなにすぐ診てもらえるというクリニックでも、

「自分に合っているかどうか」、即ち、「自分の求めているポイントに当てはまるかどうか」が凄く大切でしょう。

その観点を明確化して、少しでも私たち自身の時間を効果的に用いるために、以下に「受診先の選び方」について、引き続き述べていきます。

受診先を選ぶ時のポイント

下記の図(図ー1)のように、多くの条件があるとは思いますが、主に6つに絞って、説明していきます。その6つは「立地」、「受診時間」、「受診先の規模」、「手続き」、「主訴」、「条件」にしていきます。他にも多数あります。しかし、その中でも「これは!」というポイントを見える化して、選ぶ時にすぐ浮かべられるようにしていきましょう。

図-1 受診先を選ぶ時のポイント

受診時間

今回は、これも重要なポイントとなる「受診時間」について取り上げます。医療機関によって、診察時間やカウンセリングを行っている時間は様々です。

「受診時間」によっては、受診される方々にとっては、行きやすい時間、行きづらい時間があるでしょう。そのため、子どもや保護者ら各々の都合に合わせて、受診する時間帯も考えることが大切になってきます。

「受診時間」について最低限知っておきたいことは以下の4点です。

🔷開院時間は、平日や土曜日の開院が多いが、それ以外の時間帯で開院しているところもある

例えば、子どもが、「知っている人に会いたくない」と言ったら、他の子どもたちが学校に通っている時間帯で受診することを考えなければなりません。その際、保護者は困ります。仕事がありますから。家族で役割分担したり、自営業や在宅ワークなどで融通が利いたりするご家庭もあるとは思いますが、そのようにいかないご家庭も多いのではないでしょうか。

保護者にとっては、有休を使う、同僚に仕事を委ねるなど、少し日々のリズムが乱れて、戸惑いを覚えたりストレスを感じたりする方も実際おられるかもしれません。

他方、子どもも、自ら積極的に受診したいと思う子は多くありません。大体は誰かに相談した際に、保護者や子ども自身が受診を勧められて渋々探す流れになります。そのため、子ども自身に都合の良い時間帯でないと、行く気が起こりにくいのです。

上記のように、親子共々は、時間帯によって行きたくない、行きづらい気持ちになりがちです。

その時に、平日の日中や土曜日だけではなく、21時や22時頃までなど比較的夜遅くまで診察をしているところや日曜日に開院しているところがあることを知ると、「へ~」と思うことはないでしょうか。

保護者からすれば、夜間に開院しているのを聞くと、「仕事帰りだと助かる」と思う方もおられるでしょうし、子どもからすれば、「夜なら暗いし、子どもとは会う確率低いな」と思う方もいることでしょう。日曜日ならば、保護者はそもそも動きやすいですし、子どもも「休みの日だし」「出かける時も親がいるし」などと思いやすいでしょう。

その意味でも、時間帯にバリエーションがあることは、実は親子の気持ちを少しでも楽にさせてくれるポイントと考えられます。

🔷予約が殺到しており、なかなか希望の時間が難しかったり、初心の方の時間が決められていたりするところもある

初めて受診を検討される方からすると、驚く方も多数おられますが、精神科や心療内科の予約には相当の時間が掛かる場合があります。特に、名高いところや評判の良いところは、情報が流れ出るため、次々に予約が入ることが実状です。

また、予約したい時間帯が空いてない、時間外というパターンも充分にあります。結果として、行きたい時に行けない実態もあります。

受診時間については、決められた時間で予約するしかありません。親子がどんなに調整したとしても上手くいかないことも多々あります。そのため、前もって、スピーディーに、ホームページを調べると共に、時間帯だけでも良いですから、直接問い合わせをして、可能な受診時間を確認しておくことが良いでしょう。

🔷受診とカウンセリングを同日に行うところもあれば、別の日時に行うところもある

受診時間とカウンセリング時間が同日に行うところもあれば、別の日時に設定されているところもあります。これには様々な事情が考えられます。医師の診療時間とカウンセラーの相談時間の構造的な設定がそもそも違うため、スムーズに利用することが難しい場合もあります。そして、医療機関内で全て出来る場合もあれば、医療機関と提携している相談機関で行う場合もあります。

様々なスタイルがあると思いますので、この受診時間とカウンセリングの時間それぞれについても、直接検討している診療機関にご連絡の上、ご自身の希望に合わせて計画を立てられると良いでしょう。

🔷受診先の医師は、常勤もいれば非常勤(週1日など)もいる

クリニックの場合、特に非常勤で週に1~2日などの医師もおられます。その方が例えば児童精神科医であったり、思春期を専門とする医師だったりする可能性もあります。連絡をせずに受診して、専門外の医師が対応する場合も充分にありえます。そのため、この場合にもしっかりと診察日や時間は事前に確認しておくと良いでしょう。

🔶さいごに🔶

今回は、「受診先の選び方」というテーマを掲げ、その中で、「受診時間」について述べてみました。

これも「当たり前」だと思う方も多くおられるでしょう。しかし、実際に直面した時には、思いのほか焦りや不安の中で思い浮かばないこともありえます。私自身は重要なテーマかと思っておりますし、需要もあると感じております。

次回も、「受診先の選び方」について述べていきますので、「そうなんだー」「なるほどー」程度で十分ですので、ちょっとした意識づけの感覚で、ご一読していただければ幸いです。

それでは、また次回まで!!!

🔶補遺🔶

今回は、序文にて、私事のお話含めて、徒然と書かせていただいたことと、何よりこの2か月間に特にネタというネタもなく、ネタから学びを得て皆様にお伝えしたいことがあったわけでもないことから、これといって取り上げる話題がないのです…。

強いて言えば、2月に新型コロナウイルスに久しぶりに罹患しまして、発熱はすぐに治まったものの、咳が止まらず、毎回咳込む度に、激痛が走っていました。

そして、咳が原因で、肋骨を亀裂骨折したということでしょうか…。

「左8番の肋骨」と言われましたが、どこなのかよく分かっていません。

3月に完治して痛みが完全に癒えるまで、「まあ、いっか」や「知ったこっちゃない」とは全く思えないような数週間でした。

以上になります。

学びという学びもありません。

「咳をし過ぎると、骨が折れることあるよ」という教訓でしょうか。

はい。「お前に言われなくても分かるよ!」という声が、轟いているわけです。

4月からは、心身の健康を大切にすることも考えて、過ごしていきたと考えています。

みなさんも、心と身体を労りながら過ごして下さいね。

🔶お知らせ🔶

親子関係の問題、お子様とのかかわり方、育児、DVのほか、発達段階(幼児期、児童期、思春期、青年期、壮年期)、発達面の課題、非行、ひきこもり、ストレス・不安・躁うつ・強迫・依存など様々な精神症状に関すること、自己理解、対人スキルといった個人や関係性に関わる内容、不登校、いじめ、特別支援、高校への進路支援など学校と関連する内容など、様々なご相談に対応させていただきます。

昨今、ポスト・コロナの時期において、閉鎖的な風潮も依然ある中で、お1人に悩まれ続け、辛い思いをされている方も多くおられると思いますが、1人で抱え込まず、誰かに吐きだして、少し軽くなったり、気持ちに余裕が生まれたりしていくことも時には必要かもしれません。

人それぞれ必ずご自身で考える力は備えられています。しかし、精神的に余裕がない時には、その力を発揮することが難しくなります。ちょっとだけ、ゆっくり、じっくり、のんびりと、呟いたり、ご自身と見つめ合ったり、共有したりすると、ほっこりと、リラックス出来て、ご自身の感じる力や考える力が身についてくれれば何よりです。

何か思うところがありましたら、いつでもご相談をお受け致します。

🔶「強迫」について考え続けてみるシリーズ(中断中)🔶

【子どもから大人までみられるこころの現象】「強迫」について考え続けてみる①(「強迫」とは…)

【子どもから大人までみられるこころの現象】「強迫」について考え続けてみる②(強迫観念①)

【子どもから大人までみられるこころの現象】「強迫」について考え続けてみる③(強迫観念②)

【子どもから大人までみられるこころの現象】「強迫」について考え続けてみる④(強迫観念③)

【子どもから大人までみられるこころの現象】「強迫」について考え続けてみる⑤(強迫行為①)

🔶過去の記事🔶

こちらからお読みいただけます↓↓↓

《お知らせ》

▶オンラインカウンセリング(メンタルトレーニング、コーチング)を導入しております。

どうぞ、ご利用ください。詳細はこちらをご覧ください。

▶弊社監修「ユーキャン・心理カウンセリング講座」

受講生様からの講座内容に関するご質問へ私どもがご回答をしております。

私たちとご一緒に、学びを深めて参りましょう!

▶弊社監修「ユーキャン・不登校・ひきこもり支援アドバイザー講座」

公認心理師・安澤が監修いたしました!

心理学・福祉そしてスクールカウンセラーの観点からお伝えしております。

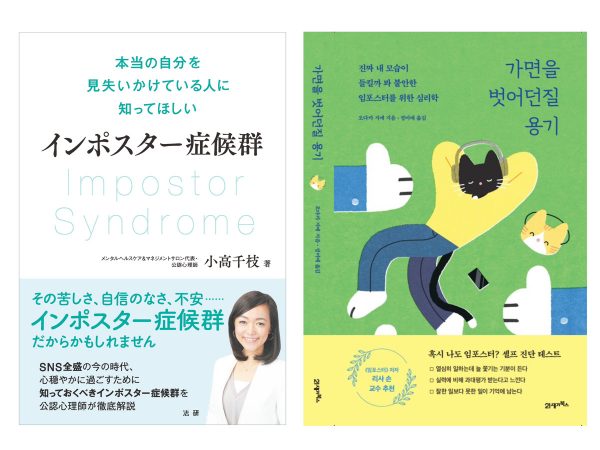

▶『本当の自分を見失いかけている人に知ってほしい インポスター症候群』

その苦しさ、自信のなさ、不安…インポスター症候群だからかもしれません

SNS全盛の今の時代、心穏やかに過ごすために知っておくべきインポスター症候群を徹底解説

2024年9月に韓国版・出版開始いたしました!