🔶はじめに🔶

ご無沙汰しております。カウンセラーの安澤です。

みなさま、お元気でしょうか?

前回のコラムから早4か月となり、もう年の瀬を迎えてしまいました。

早いですね…。

それよりも、前回から4か月も間隔を空けてしまい、大変申し訳ありませんでしたm(__)m そして、お待たせいたしましたm(__)m

この数か月間、様々な体験をさせていただき、力がついたのか何なのか分からないのですが、学びに触れる機会も多く、その中でも色々と対応することが重なり続け、現在に至ってしまいましたm(__)m

「強迫」のコラムを書いている立場として「どんな状況であれ、強迫を活かすべきでしょ!」という叱咤激励を受けることもあるかもしれないし、ないかもしれませんが、その意味で言えば、「強迫が破綻した」訳です。強迫というバリアが割れて、その中にある無気力感で充満したと言えるかもしれません。

さて、今回は、「強迫」に関する「強迫行為」のコラムではありません。申し訳ありませんm(__)m

『年末のご挨拶』ならぬ『年の瀬のたわごと』を綴ります。

この表題は、私の初期のコラムで少し扱ったような記憶がありますが、よく覚えておりませんm(__)m

内容は、シンプルに、ふと思うことを徒然と書きます。そのため、みなさまにとって、有用ではない記事かもしれませんが、宜しかったら、お付き合いくださいm(__)m

なお、前回のコラムは下記からも御覧いただけます。

➡【子どもから大人までみられるこころの現象】「強迫」について考え続けてみる⑤(強迫行為①)

そして、恐縮ではございますが、今年6月3日に弊社より私が監修させていただいた「不登校・ひきこもり支援アドバイザー講座」が刊行されました。一人でも多くの方々に対応の一助、エッセンスをお伝え出来ていれば幸いです。今後とも宜しくお願い申し上げます。

➡【ご挨拶】生涯学習・ユーキャン「不登校・ひきこもり支援アドバイザー講座」デビュー

たわごと①:不登校人数の増加

今年10月に、文科省より令和5年度の不登校状況についての調査結果を公開しました。

様々な方がネット上で取り上げていますが、私も最前線で「不登校」という課題に携わっている立場である以上、触れないわけにはいかないかなと思いました。

小・中学校の不登校児童生徒数だけを見ると、約34万6千人を超え、11年連続で増加していることが分かりました(図-1)。そして、高等学校の不登校の生徒数も約6万9千人と過去最多となりました(図-2)。

図-1 小・中学校における長期欠席状況について

図-2 高等学校における長期欠席状況について

このような事実や数字だけで考えると、心配の念は増していくこととなります。

「やばくない?」「減らないじゃん」「ちゃんと対策しているの?」「だめじゃん」など、否定的な見解も多くなるのではないかと思います。

確かに、不登校人数は増加の一途を辿っており、心配は心配になります。

子ども目線でも、「あいつ大丈夫かな」「勉強分からないだろうな」「ゲームには入ってくるけど」「学校は来づらいんじゃん」「朝がしんどいと思うよ」、「いろいろあるんだろうね」、「大人にはわかんないよ」などと感じるでしょう。

大人目線では、「ちゃんと勉強出来ていないのでは」「友人関係がほとんどないのでは」「昼夜逆転していて規則正しい生活が出来ていないのでは」「ずっとゲームの世界に没入しているのでは」「将来大丈夫かしら」などなど…。

それでは、なぜ増えていくのでしょうか。

文科省(2023)は「不登校の要因」について、以下のことを挙げています。

●保護者の学校に対する意識の変化

●コロナ禍の影響による登校意欲の低下

●特別な配慮を必要とする児童生徒に対する早期からの適切な指導や必要な支援に課題があったこと

恐らくこれらの要因も大きいのだと感じています。

とても大義的な要因ではありますが、きっとこれらも一因なのだろうと感じています。

個人的には、不登校の子どもたちの増加の要因は様々であり、恐らく複合的なものも多いのだろうと感じています。

特に要因の特定をしたいというスタンスでも無いのですが、現場感として、敢えて感じる要因を挙げるとするならば…

●教育、学びの多様化に伴う「学校」という存在や「登校」の習慣などへの感覚の変容

●オンラインゲームやSNSツールの多様化に伴う、児童生徒の仮想空間への偏向

●興味・関心(主にオンラインゲームやSNS空間だが)による生活リズムの変化

●家庭や学校、地域活動などの現実空間での人間関係への関心の低下

●現実空間に加え、オンライン空間やSNS空間への没入による、子どもたちの神経を遣う時間と過敏さ、心身の疲労度の増大

これらが影響していると感じています。当然、統計的な調査に基づいておらず、あくまで「感覚」であるため、事実と乖離していたり、温度差も様々であったりするのではないかということは付言しておきます。

不登校の増加率の減少

今回の調査結果では、小・中学校および高等学校不登校の子どもたちの増加率が、下記の通り、前年度に比して減少したことも報告されました。

●小・中学校:令和4年度 22.1%→令和5年度15.9%

●高等学校:令和4年度18.8%→令和5年度13.5%

個人的には、「不登校の要因」よりも、こちらの「不登校の子どもたちの増加率の減少」の方に着目しています。

小学校と中学校の割合だと、「6.2%」減少、高等学校だと「5.3%」減少となっていますが、この背景にも様々な要因があるでしょう。

文部科学省の報告を踏まえて考えてみると…

2023年の「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」の内容が、少しずつ浸透しているのかもしれません(図-3、4,5)。

図-3 COCOLOプラン

図-4 COCOLOプラン 目指す姿

図-5 COCOLOプラン概要

このCOCOLOプラン(図-3)では、不登校(傾向)の子どもたちに対する、これまで以上の弾力的な支援が含まれていると認識しています。

例えば、「COCOLOプラン目指す姿(図-4)」の2にもあるように、「チーム学校」として子どもたちのSOSを見逃さないこと、

3のような学校風土の見える化などについて、周囲の支援者となる大人ひとりひとりの中にマインドが宿りつつあること、

そして、「COCOLOプラン概要(図-5)」にもありますが、下記に示されるような環境が構築され続けていることが、不登校の子どもたちの増加率減少の一端を担っているのかもしれません。

もちろん、子どもたちや保護者、教職員ひとりひとりの、様々な要因も絡みながら、新しい価値観が育っているのかもしれません。

🔷環境🔷

●学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)の設置

●校内教育支援センターの設置

●教育支援センターの機能強化

●オンライン等で授業や支援につながることができるような環境整備

●フリースクールなどの民間施設等の学校外の機関、自宅等において懸

●学校外の機関等で専門的な相談・指導等を受け、指導要録上出席扱いとしたこと

●自宅におけるICT等を活用した学習活動を指導要録上出席扱いとしたこと

これらの環境は、不登校(傾向)の子どもたちにとって、ホッとできる時間や空間となるでしょう。

ここまで浸透していなかった時代の、私の知る教育支援センターの利用者も「あそこがあったから」「あの場所は絶対に必要だった」と聞きます。

だからこそ、弾力的な支援について、進めていかないといけないのだろうと感じています。

今回は、あくまで意見や感想を述べるだけでしたが、機会があれば、また細かい不登校対策についての実態や所感について述べていけたらと思います。

たわごと② こころのファーストエイド

最近、たくさんの本や論文が発表されていますが、今年は私自身も様々な場で触れる機会があり、学びを得ました。

人によって、ショックな出来事というのは、質も量も異なり、比較することは出来ませんし、そのようなショックな反応を受けた時には、嫌が応にも、本人はもとより周囲も動揺するわけです。

そういった時の対応の基本中の基本を、今年、理論や実践を通じて学びましたが、

人間がショックな反応を起こした時には、心身に大きな反応が生じたとしても、それが「通常の反応」であること。そして、その反応は時間が経てば軽減されていくということ。

これらのことを自覚すること。

本当に、これに尽きると思いました。

当然の内容ですね。

でも、自覚すること。見通しを持つこと。

これらは精神的に余裕のない時に自然に出来る人はそうそういないでしょう。

至難の業です。

このことを知らなければ、そもそもショックを受けた人に寄り添えませんし、

支援する側の意向が優勢になってしまうでしょう。

バランスが非常に難しいのですが、ここから、学生時代に戻った視点で振り返るとしたら…

「もし自分だったら、どういう気持ちになるか」

これを感じ、考え、わかることに近づいていく作業が重要だと思いました。

私たちは、今年も、様々なニュースや出来事に揺り動かされたと思います。

もしまだ出来ていない、していない方がいらっしゃいましたら、そして、お時間がありましたら、

何か一つ、大きな出来事を思い出して、「もし自分だったら、どういう気持ちになるか」について

ご自身で考えてみてくださいm(__)m

ご自身に降りかかったことというよりも、自分自身以外の方が経験した出来事について考えてみて下さいm(__)m

その内容を通じて、「もし自分だったら、どう感じるか」について考え続けることが、

自己理解となり、結果的に他者理解に繋がると感じたこの頃です。

🔶さいごに🔶

今回は久しぶりに急に話題転換をしたコラムを書かせていただきましたm(__)m

そして、1年間でもないですが、コラムをご一読された方々、貴重な時間を割いていただき、本当にありがとうございました。

定期的に書けず本当に申し訳ありませんでしたが、今後も大切なテーマを扱いながら、皆さまにとって実利的な内容を書けるよう、日々精進して参る所存でございます。

皆さまひとりひとり、今年も本当に色々な、衝撃的なことがあったのではないでしょうか。

来年も、もしかしたらそういったことが度々起こるかもしれません。

しかし、「自分の感情に気づくこと」を大切にしていただきながら、多くのことから、様々な感情や思考を育んで、より豊かな日々にしていただければと思います。

来年は2025年。100年1世紀であれば、四半世紀の末年となります。

だからなんだという話です。

どんな年も1年にかわりありません。

どんな時も自分にかわりありません。

自分らしい1年、充実した1年を。

健康に気を付けながら、悔いなく過ごされてください。

来年も宜しくお願いいたします。

🔶参考文献🔶

●COCOLOプラン 文部科学省 2023

●令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果及びこれを踏まえた対応の充実について(通知) 文部科学省 2024

🔶補遺🔶

今年の私自身の月毎の出来事を無性に整理したくなったので綴ります。

もはやコラムではありません。「1年の思い出」表です。ご一読される必要はございませんm(__)m

1月:なぜか占いバーにはまる

2月:なぜか仕事を増やそうとする

3月:なぜか東尋坊に行って雨の中足元滑る

4月:なぜか暗闇トランポリンで「テニス肘」になる

5月:なぜか休みがなかった

6月:なぜかごにょごにょ3桁を超える

7月:なぜか偏頭痛が激しくなる

8月:なぜか急に三重に車で行く

9月:なぜかPE療法を学びだす

10月:なぜかスケジュールがぐちゃぐちゃになる

11月:なぜか急に夜に衝動的に小豆島に行ってガソリンスタンドの写真を撮って帰還する

12月:なぜか伊豆半島の崖に10年連続行く

この「なぜか」について自由連想をすることで、自己理解が深められていきます。

今思うのは、一貫性のない1年間だったなあと…。

でも、ダイナミックな動きをしているかもしれません。

それを繋ぎ合わせていくと、もしかしたら「なぜか」が出てくるのかもしれません。

自分で言っていることがよくわかりません。

わからないのが無意識の世界です。

来年も、無意識の世界を探求していきたいと思います。

🔶お知らせ🔶

親子関係の問題、お子様とのかかわり方、育児、DVのほか、発達段階(幼児期、児童期、思春期、青年期、壮年期)、発達面の課題、非行、ひきこもり、ストレス・不安・躁うつ・強迫・依存など様々な精神症状に関すること、自己理解、対人スキルといった個人や関係性に関わる内容、不登校、いじめ、特別支援、高校への進路支援など学校と関連する内容など、様々なご相談に対応させていただきます。

昨今、ポスト・コロナの時期において、閉鎖的な風潮も依然ある中で、お1人に悩まれ続け、辛い思いをされている方も多くおられると思いますが、1人で抱え込まず、誰かに吐きだして、少し軽くなったり、気持ちに余裕が生まれたりしていくことも時には必要かもしれません。

人それぞれ必ずご自身で考える力は備えられています。しかし、精神的に余裕がない時には、その力を発揮することが難しくなります。ちょっとだけ、ゆっくり、じっくり、のんびりと、呟いたり、ご自身と見つめ合ったり、共有したりすると、ほっこりと、リラックス出来て、ご自身の感じる力や考える力が身についてくれれば何よりです。

何か思うところがありましたら、いつでもご相談をお受け致します。

🔶「強迫」について考え続けてみるシリーズ🔶

【子どもから大人までみられるこころの現象】「強迫」について考え続けてみる①(「強迫」とは…)

【子どもから大人までみられるこころの現象】「強迫」について考え続けてみる②(強迫観念①)

【子どもから大人までみられるこころの現象】「強迫」について考え続けてみる③(強迫観念②)

【子どもから大人までみられるこころの現象】「強迫」について考え続けてみる④(強迫観念③)

【子どもから大人までみられるこころの現象】「強迫」について考え続けてみる⑤(強迫行為①)

🔶過去の記事🔶

こちらからお読みいただけます↓↓↓

《お知らせ》

▶オンラインカウンセリング(メンタルトレーニング、コーチング)を導入しております。

どうぞ、ご利用ください。詳細はこちらをご覧ください。

▶弊社監修「ユーキャン・心理カウンセリング講座」

受講生様からの講座内容に関するご質問へ私どもがご回答をしております。

私たちとご一緒に、学びを深めて参りましょう!

「心理カウンセリング講座」が”チャレンジ企画”にピックアップされました!

▶弊社監修「ユーキャン・不登校・ひきこもり支援アドバイザー講座」

公認心理師・安澤が監修いたしました!

心理学・福祉そしてスクールカウンセラーの観点からお伝えしております。

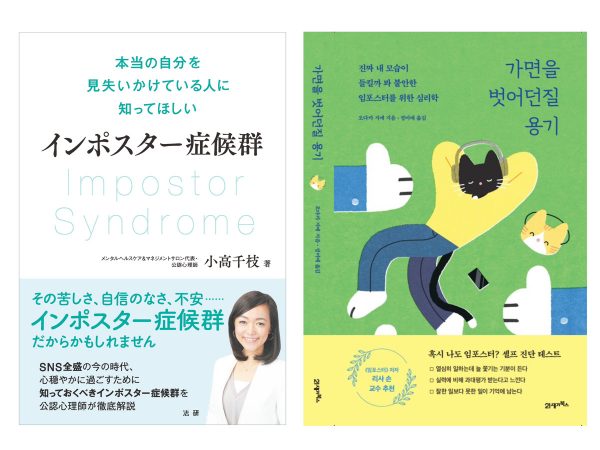

▶『本当の自分を見失いかけている人に知ってほしい インポスター症候群』

その苦しさ、自信のなさ、不安…インポスター症候群だからかもしれません

SNS全盛の今の時代、心穏やかに過ごすために知っておくべきインポスター症候群を徹底解説

2024年9月に韓国版・出版開始いたしました!