今年度から、メンタルトレーニングの新たな取り組みとして、メンタルトレーナの森下が、様々な業界のプロフェッショナルの方々に、メンタルとの向き合い方や在り方等について取材してまいります。

読者の皆様が、プロフェッショナルの方たちの考え方や行動を知ることで、成長への気づきや、成功のヒント。そして、道を究めた方たちも“同じ人間なんだ”と、身近に感じて頂き、親近感や「自分もできるかもしれない」といったチャレンジ精神の芽生えなどに繋がることができましたら、大変嬉しく思います。

第2回目の“プロフェッショナル”は、元プロ野球選手で現在は経営者の岡本篤志さんです。

前編では、岡本さんとメンタルトレーニングとの関係性や、継続することの大切さ、失敗に対しての考え方などについてお話をお伺いしました。

前編の記事はこちらからご覧ください↓

【プロフェッショナルから学ぶメンタルトレーニング ②】野球から学んだ継続力・チャレンジ精神|元プロ野球選手・岡本篤志さん 前編

後編では、「これからのスポーツ界に必要なこと」「野球から学んだこと」「セカンドキャリアについて」などについてお届けします。

岡本篤志(元・プロ野球選手/経営者)

1981年生まれ。三重県出身。小学校3年の時から野球をはじめる。中学校時代は学校の野球部に所属。高校は県内強豪校の海星高等学校に進学し、2年生の夏、エースとして甲子園に出場。翌年の春の選抜大会にも出場。その後明治大学に進学。東京六大学リーグ戦通算で48試合に登板し12勝という成績を残した。

2003年ドラフト会議で西武ライオンズ(当時)入団。1年目の2004年に一軍公式戦10試合に登板するなど、主に中継ぎ投手として通算13年間活躍し2016年現役を引退。

2018年に株式会社L.M.Kを設立し、大学野球部の学生をメインに体育会系人材のキャリアコーチング、キャリア支援 (アスリートマインドで活躍できる人材輩出) 日本在住の外国人エンジニアの転職・就職支援事業を行っている。

株式会社L.M.K:https://l-m-k.co.jp/

選手たちに求められる要素

(森下)

プロのチームの育成年代カテゴリーなどでもメンタルトレーニングのカリキュラムが組まれるようになってきた中で、今後のスポーツ界の発展のためにメンタルトレーニングを導入したほうがいいと感じますか?

(岡本)

メンタルトレーニングは絶対導入したほうが良いと思います。

他のスポーツでもそうですけど野球でもITが入ってきてるんですよね。投げるボールの回転の軸とか、野手がフライを取りに行く時にボールに対して直線的にいけてるのか、それが全部数値で出たり、サッカーとかでもセンサーをつけて走った距離とか場所とかも全部記録されますし、それは素晴らしいことだと思うんですが、先に答えを求める選手はあまりよくないと思っています。

自分で実践もせずにデータだけを数字だけを追い求めても自分の感覚がないので、ピンチになった時にデータばっかり追いかけてる人は修正能力がない傾向があるんです。なので、先に答えを追い求めるのではなく、自分がまずアクションを起こしてその答え合わせがITだったらいいと思うんです。

(森下)

フィードバックとしてそのデータを活用するということですよね。

(岡本)

それはITだけでなくメンタル面でも同じだと思うんです。メンタルトレーニングの場合は先に手法だったりを教えてもらうことも必要だとは思うんですけど、それをやってみてどうだったかをトレーナーと一緒にディスカッションできるような場があれば、よりスポーツをやっている人たちが打ち込めると思います。

技術的な反省はみんなしますけど、精神的な部分で反省と切り替えってなかなかできないと思います。長年スポーツを継続できている人たちってそういうことをやっていると思うんですよね。

(森下)

確かに、スポーツでも社会においても答えのないことの方が多いですからね。

岡本さんは現在は企業の社長でいらっしゃいますが、プロのアスリートを経て経営者になられた立場からの視点で社会をみた時に、今後求められる人材や企業にとってこういう人だったら推薦したいという人はどのような方だと思われますか?

(岡本)

僕の会社のお話からしますと、弊社は紹介事業で一旦中途採用は辞めてるんです。

新卒採用だけになりますので、基本的には野球部とか体育会系の子を企業へ紹介しています。新卒の子たちは働いた経験ないので“仕事”の即戦力にはならないじゃないですか。なので僕は、基本的な学力は必要だとは思いますが、新卒の子たちの学歴は正直なところ問いません。

紹介した子たちは、スポーツをやってきた人間なので、学生時代は人として当たり前のことが当たり前にできて、自分のスキルを上げるために自分で考えて自分でアクションを起こしてきたと思うんですけど、それがスポーツじゃなくなると急にできなくなってしまう傾向が見られます。

就職活動でも志望動機書いてくださいねって言っても、「アドバイスもらえますか」ってすぐ言ってくるんですよ。アドバイスあげるのはいいけど、先に答えを求める人間は社会で求められていない、仮に通用したとしても会社の中でいい仕事は回ってこないと感じます。じゃあそういう人たちに高い給料を払いますかって言ったら払いませんよね。

なので、まずは自分でやってみて、自分なりに動いてみる。そして、それに対してアドバイスくださいとか、お伺いを立てるのが正解だと思います。

これって先ほどの野球のITの話でもそうですけど、今の学生たちってまずデータを見て答えを出そうとする様子が見られます。ただ、それは逆なんですよね。

(森下)

答えが欲しくなっちゃうんですよね。

(岡本)

まずは自分の感覚、スポーツ選手で言えば「こうしたらこうなるよね」っていう感覚を養わない限りは獲れるものは少ないと思うんですよね。プロ野球選手はその感覚は持っていると思います。その感覚をもとにデータを見るっていうのが大事だと思います。

“先に答えを求めない人間”と“当たり前のことを当たり前にできる人間”は求められる人材になると思いますね。例えば連絡したら必ず返信するとか、それが部活動中だったとしても休憩中に「いま、練習中なので後ほど連絡します」その一言だけ添えるだけで、こっちは理解できるじゃないですか。この一言の“おもてなし”が今の若い子達には少ないと感じることが多いです。

(森下)

それは相手の立場に立って考えられていない、イメージ力(想像力)が足りないのでしょうか。

(岡本)

今の子達は基本自分本位の考えが強いと感じます。何をするにしても相手っていると思うんですよね。それが人なのか企業なのかは別として。

相手の立場に立って考えることが日本人のいいところだと思うんですよ。昭和の時代、それ以前の人たちが築き上げてきた島国日本っていう文化だと思うので、“おもてなし精神”は必要なんじゃないかなと感じます。

(森下)

育成年代の選手に「日常生活で優しくできることは、プレー面で駆け引きをしていく上で大切だ」という話をするんです。

基本的に試合中は相手に対しては(ルールの中で)嫌なことをするわけですが、試合で嫌なことをすることも、日常で相手に優しくするのも相手の立場に立って考えて行動するのは一緒じゃないですか。日常生活で優しくない人はプレーでも相手の立場に立てない、いい意味での駆け引きができないよ、ということは伝えていますね。

(岡本)

例えば、サッカーでスライディングをする選手がいたとして、当然怪我させる目的でやってはダメですけど、勝つためにここでスライディングをしてファールをして抑えないとという場面はあると思うんです。点を取られないためにスライディングをするというのは全然いいと思います。最終的にゲームの着地点がなんなのかを考えた時に、リーグ戦とかになると勝つことではなく負けないことが大事になってくると思うので、サッカーに限らずですけど大前提に何があるのかを考えるのは必要ですよね。

(森下)

ゴールに向かうために、なぜそれをするのか意図・目的を考えていくということですよね。

(岡本)

まぁ野球はわかりやすいです。点数取れば勝つので。でもその中で考えることは必要だよって学生には言ってます。考える力っていうのはシンプルでいいんですよ。

例えば野球のノックって練習があるんですけど、外野にゴロが行った場合、レフトが取ったらランナーいるいない関係なしに、必ず2塁に投げるんです。それかショートがカットするんですけど、それってなんのためにそこに投げるのかずっとそれを見てきてるからそうするだけであって、あまり意味を考えたことはないと思うんです。それを一回考えてみなって。

そうすれば適当に今まで投げてた送球がもっと大事だったということに気づけるんです。基本的にはレフト前にゴロが行くってことはヒットになるじゃないですか。打ったバッターが2塁に行かないように、2塁にボールを投げて防ぐので、そのボールを適当に投げていいのかどうかなんです。

その考え方っていうのは慣れるまで最初はしんどいかもしれないけど、それが染み付いていけば自ずと意識的にやらなくても考えるようになると思います。

(森下)

たくさん考えて経験してきたからこそ、シンプルに考えられるようになったってことですよね。

(岡本)

現代社会って業務を効率化しようとするじゃないですか。僕は今まで業務を死ぬほどやってきた人が効率化しようとするのはいいと思うんですよ。やってきてない人が効率化しようというのは違うと思うんですよ。まずやれよと。

「これってやる意味あります」とか。意味あるから言ってるんですけどね。

(小高)

まずやってみて、そこから学ぶことが多い。それが基本かなって思う。

(岡本)

聞く前にそれを疑問に思ったままやるのは嫌だと思っているなら、やる意味を自分で探って、探った結果それを元手にやる意味ありますかって聞くならわかりますけどね。何も考えずにやる意味ありますかって言ったら、お願いしている側は意味あるから頼んでいるのに、そう言われたらイラッとしますよね。僕らも説明する必要もあると思いますけど、まず自分で考えてやろうよと。毎回聞かれて、毎回説明するのもこっちも労力がかかるし、それはなんでなのかというのを自分で考えてから提案してね。と、思いますね。

(森下)

量をこなしてはじめて質に行き着くわけで。

(岡本)

昔の選手って、サッカーも野球でもなんでもそうだと思いますけど、死ぬほどバットとか振ってきているわけですよ。みんな手ボロボロで。それがあるから今のベテラン、例えば坂本勇人選手とかはあれだけの成績を残しているんだと思います。

スマホで検索をすればちょっとした情報であればすぐに手に入れることができます。便利になって良い側面もある一方で、情報が溢れるあまり考える力を奪ってしまうことにもつながっているなと感じます。

スポーツを例に言えば、トップレベルのアスリートがどんな練習をしているのか、どんなプレーを多用しているのかといった情報も検索をすればすぐに出てきます。ある意味、答えを見ながらテストをしている状態に近いので、大きな失敗がしずらくなっているのです。

一見、失敗しないことは良いことかと思うかもしれませんが、大切なのは失敗しないことではなく、失敗から学ぶ経験をすることです。スポーツにおいても人生においても結果を出し続けることやミスをしないことは現実的に不可能です。

情報を集め失敗せずにきた人が困難にぶつかった時に、目の前で発生している問題に対して掘り下げる力、考える力が育っていないと困難を乗り越えることが難しくなってしまいます。

そして相手の立場に立つということも考える力(イメージ力)が必要です。メンタルトレーニングは「思考」と「行動」のトレーニングです。情報は参考程度にした上で自分で考えてチャレンジをしていくことで、失敗からも成功からも学んでいくことができるのです。

野球から学んだこと

(森下)

野球を通じて得てきたもの、学んできたもの、一番野球をやってきてよかったなって思うことはなんですか?

(岡本)

僕らの時代はまだ殴られることもありましたし、厳しく怒られることもありました。しかも歳の近い先輩に。

大人になったら怒られることってあまりないじゃないですか。なのでその経験っていうのは今思えばよかったなって思います。野球やっている人たちの敬語って一般の社会ではそんなに通用する敬語じゃない、いわゆる“野球部敬語”って言うんですけど、でもそれがあったからこそ目上の人と喋っていてもある程度は礼儀を持って敬語を使えますし、他にも時間を守るとか、信号を守るとか当たり前のことを僕らは当たり前に強要されていたんで、押さえつけられていたからこそ、大人になってもそういうことができてると感じています。そういった意味でもある程度の押さえつけっていうのは必要だったんじゃないかなって今は思います。

僕が就職の支援をしているある大学のチームに行って学生の前で話すときに、平気で2、3分遅れて何食わぬ顔で入ってくる生徒とかいるんですよ。監督も「お前時間遅れてるやないか」って言うくらいなんですよ。怒れないんですよ。。。監督も。後になって社会に出て経験をして行く中で間違ってたんだなって気づくとは思うんですけど。疑問に思うことは多いですね。

(森下)

気づいたとしても、それが染み付いていないとなかなか修正して行くのは難しいですよね。

(岡本)

その辺は押さえつけられていた当時はしんどかったですけどね。大学の同期とは年に1回しか会わないですけど、会った時には今でもその当時の話をしてますからね。押さえつけられて嫌だった思いが、今いい思い出になってます。そう言うところでもスポーツやっていてよかったなって思いますね。

(森下)

当時はキツかったけど、あの時があったから今があると思えるってことですよね。

(岡本)

それは今のご時世にはそぐわない考え方かもしれないとは自分なりに理解しています。ただ、押さえつけは多少はあったほうがいいと思います。学校の先生とか子どもに何も怒れないんだったら塾でいいと思うんですよ。勉強するだけだったら。僕らの時代は人間形成をするために間違ったことをしたら叩かれてましたし、叩かれる前に同じこと何回も注意されているはずなんですよ。

そして、同じ失敗を2回3回する人っていうのは一流じゃないです。一流選手っていうのは同じ失敗を繰り返さない、失敗を修正をして、同じ失敗を繰り返さないのが僕は一流だと思うんです。それは別に野球以外のスポーツだろうが一般の社会だろうが関係ないと思います。同じ失敗を何回もする人には厳しく指導するしかないと考えています。笑

(森下)

僕も全く同意見です。今怒らない指導が注目されていたりしますけど、人として間違ってることをしたら大人が厳しく導いてあげないといけないと思います。

(岡本)

その導き方も丁寧に説明して理解してくれる人と理解しない人がいると思うんです。自分の子供だったら、その子だけ見てられるのでいいと思うんです。多くの様々な生徒がいる中で学校の先生も全員に対して平等に扱えないと思うんですよね。平等に扱えるのは多分AIだけですよ。やっぱり人間って感情を持ってる生き物だと思うので、好き嫌いっていうのも出てくる。それは人間なので仕方ないと思います。その中でみんながちゃんとしてくれてたら、怒る必要もないわけで、僕は叩く必要はないと思いますけど、先生と生徒で感情をぶつけあってもいいんじゃないかなと思います。

(森下)

そこに“信頼関係”があるかどうかっていうところが大事な気がします。

(岡本)

僕は信頼関係はなくてもいいんじゃないかと思いますけどね。笑

そもそも注意ばっかりされても直さないってことは信頼関係ないじゃないですか。怒鳴り散らすはどこまで許されるのかわからないですけど、ある程度生徒の言動や行動に規制をしないと先生も八方塞になってしまい、かわいそうですよね。少しでも相手の意に反することを言語化したらネットに上げられて、別に先生が悪いこともしていないのに、ちょっとしたことでネットで誹謗中傷を受け、フェイクが真実かのように流れる情報社会において僕は少し違うかなって。

セカンドキャリア

(森下)

プロ野球選手を引退されて、ある意味セカンドキャリアとして起業され、ビジネスにおいてチャレンジをされている最中だと思いますが、今後の展望やこういうことにチャレンジしてることってなんなのでしょうか?

(岡本)

スポーツ界の場合セカンドキャリアって言われると思うんですけど、僕自身はセカンドとは思ってないんですよ。次のステップだと思うんで転職と一緒だと思います。野球選手から転職して一般社会に出てきましたという感覚ですね。仕事に関してのノウハウはゼロでしたけど社会人としての当たり前のことをは野球で学んできました。

アスリートのセカンドキャリア支援ってアスリートに対して、一般社会はこうだよねっていうことを提案しすぎで、アスリートも一般の人もそこは変わらないから関係ないと思うんです。例えば、一般社会人からメンタルトレーナーになりたいと思ったら自分から進んでアクションを起こしていくじゃないですか。アスリートたちの場合は周りが起こさせようとするので、僕はそれが間違いかなって思うんです。

それを根底的に変えていかないとどうしようもないかなと思ってはいます。まずは学生でスポーツを辞めていく人たちに対して、一般社会での考え方や自分の経験っていうのを、伝えていきたいと思ってますね。

今の時代仕事さえ選ばなければ誰でも就職できると思うんですよ。

野球の場合では甲子園に行きたいとか六大学に入りたいとか、いろんな目標設定をしてきていると思うんですけど、それが就職のことなるとなくなる傾向にあります。後輩の場合、僕から「何したいの?」って聞いた時に「メーカーに行きたいです」って言っていたので、行きたい理由を聞いたら特に理由がないんです。他にも就職活動が面倒くさいのか「内定もらったのでもうそこに行きます」っていう人が多いんですよ。自分の人生本当にそれでいいのって思ってしまうんですよね。そういった考え方は長い人生においてあまり良い影響を与えないと思うので、その考え方はへはアプローチをかけていきたいなと思います。

野球をやってきて甲子園に行っただけでも野球をやったことない人はすごいですねって言ってくれるんですよ。僕はプロ野球選手やっていたのに今でも言われます。甲子園はそれだけ凄いものだと思うんですよね。そこを目指してやってきている子たちなので、そういう目標に向かって努力を続けられるマインドは持っていると思うんです。活躍しないと試合に出れない世界で生き抜いてきましたからね。

でもそれは野球だけじゃなくて一般社会においてもそうだと思うんですよ。そのマインドを一般社会に応用して、「スポーツをやってきた人間って仕事すごいできるよね」という世の中にしていきたいなというのは、自分がビジネスをしている中では意識をしています。

(森下)

僕も近い思いを持っています。メンタルトレーニングを依頼される経緯の多くは、基本的には実力発揮をする目的で呼ばれることが多いんですよね。実力発揮のサポートは当然していくのですが、育成年代の場合はいかに社会で通用する、自立できるかを自分の中ではテーマにしてサポートをしています。

いろんな競技がある中で、競技の軸と人生の軸を別軸、2軸で持っておくといいと言う話は伝えるようにしています。競技だけが人生の目的になってしまうと、それがダメになってしまった時に崩れてしまうし、ここでミスしたらもう先がないと感じると不安やプレッシャーを感じて実力発揮もできなくなってしまいます。究極は、野球選手の場合だったら引退した後の方が楽しみに思えていたら、その場を思い切って野球に専念、集中して取り組めるのかなと思うので、競技中からその後のことを考えておくことは大事だと思います。

(岡本)

日本のプロ野球の選手会が毎年選手にアンケートをとっているんですけど、引退後に不安を抱えている選手は、大体毎年70%くらいなんですよ。どうしても活躍している人たちにフォーカスされやすいですが、本来はそうでない選手たちにメンタルトレーニングというものが必要だと思います。僕自身も野球を引退するまでは何も考えていなかったですね。

プロにはなれないけど社会人選手で野球をやりたいという選手の場合、試合に出てない、ベンチに入れてない選手が社会人野球をやりたいと言ってもなかなか難しいんですよ。稀に強い大学だったりポジションによっては例外もあるとは思いますが、それでも社会人になっても野球を続けたいという思いは持ち続けていいと思います。それに対するアクションも起こしていった方がいい。その代わり社会人チームからオファーが来るまでは一般就職のラインは引いてしっかり同時進行していかないと、4年生の7月に引退してから一般企業の就職を探すとなったら、採用の時期は終わってますからね。なので同時進行で内定はもらっておいた方がいいよと学生にも言っているんです。

(森下)

野球を頑張るための安心を作るためにも、事前に予防線を張っておくわけですね。

(岡本)

保険をかけておきなさいって言いますね。オファーが来るまでは絶対保険はかけておいたほうが良いです。

今年支援した来年入社予定の選手はたまたま僕の少年野球の後輩だったんですけど、最初は野球を続けたいって言っていました。

ただ、高校は甲子園に行っていましたがそんなに強い大学で野球をやっていたわけではないので、一般就職の方向も考えていたんです。IT企業からの内定は出ていて、内定が出たのと同じタイミングでとある社会人野球チームからオファーが来たんです。僕は社会人野球チームの方にするだろうなと思っていたら、意外と野球はもう辞めますと言ったんです。

その理由を聞いたら、僕が「社会人野球は平均的に3年から5年くらいしかできないと考えた時に、その企業の雇用形態ではあまり良くないのでは」と言っていたのを覚えていたみたいで。

本当に野球だけやりたいのであれば草野球でも強いところはあるので、自分の将来のことを考えて今のキャリアを選択した方が良いと考えています。

(森下)

結局どちらかの選択肢を選んだ時に、選んでない方の選択肢を選んでいたらどうなっていたのかなって考えるじゃないですか。隣の芝生は青いじゃないですけど、ないものねだりになってしまうので、大事なことはどの選択をしたかではなくて、選んだ先でどう努力をするか、その先にどうしていくかだと思いますね。

(岡本)

僕は引退した時はすでに会社を持ってたんです。その時に球団側からもお声いただいていたので、もし球団に残る選択をしていたら千枝さん(小高)とは会っていないし、今の考えと経験が当時の自分にあったとしたらライオンズのチームスタッフをして給料をいただきながら、今のビジネスも出来たと思うんです。どっちを選択しても、選択した側を自分の努力で正解にしないといけないと思うんです。それが一番大事だと思います。その選択に対して正解か不正解かはないと思うので、自分で選択したものを正解にする、というのが根底の部分で一番大事なのではないかな。

(森下)

とても共感ですね。話を聞いてるとメンタルトレーナーなんじゃないかなと思うくらいですよね。

(小高)

ちょっと辛口のメンタルトレーナーだね。関西弁の。

(岡本)

メンタルトレーナーは出来ないですね。(自分が)厳しすぎるんで。

(森下)

岡本さん自身の経験や知識から導き出したことが、スポーツ心理学の理論においても、とても親和性があるというか、僕自身が大事にしている部分や選手たちに伝えている部分が多く、とても共感することが多かったなと思います。たくさんのお話をお聞かせいただきありがとうございました。

スポーツでもビジネスでも遅かれ早かれ「引退」の時期はやってきます。特にスポーツの場合は引退後の人生のほうが長いことの方がほとんどです。

それにも関わらず引退後のビジョンを持っていない人が多いと感じます。つまり長期的な視点で、自分の人生を客観視できていない傾向があるのです。

仕事も競技も「人生を豊かにする」ための手段です。目の前のこと(仕事や競技)しか考えられていないと、手段であるはずの仕事や競技がいつの間にか目的に変わってしまいます。

目的に変わってしまうと、それがなくなった時(引退した時)のことを考えると不安になったり、いざそうなった時に喪失感や虚無感に襲われ無気力(燃え尽き状態)に陥ってしまうこともあります。

そうならないためにも、現役中から長期的的な視点で目標設定をしていくことが大切なのです。

決して「今」をおろそかにするという意味ではなく、今に最大限集中するためにも、引退をした後がワクワクするようなイメージを作っておきましょう。

まとめ

今回(前編、後編)の岡本さんのお話をお伺いし、ビジネスにおいてもスポーツにおいても自分で考えてチャレンジしていくことの大切さを改めて感じました。

【プロフェッショナルから学ぶメンタルトレーニング ②】野球から学んだ継続力・チャレンジ精神|元プロ野球選手・岡本篤志さん 前編

【プロフェッショナルから学ぶメンタルトレーニング ②】野球から学んだ継続力・チャレンジ精神|元プロ野球選手・岡本篤志さん 後編

どの分野においても活躍し続ける人材というのは、チャレンジから学び成長できる(し続ける)人であり、そのためには試行錯誤を繰り返していく必要があります。

僕が大好きなマンガのとある場面で「遠回りこそ最短の道だった」というセリフがあるのですが、まさにその通りだなと思います。

目の前の情報だけを鵜呑みにするのではなく、自分の経験や感覚から導き出したものがあるからこそ、その情報の活かし方が見えてくるのであって、それに気づくためにはやはり試行錯誤を繰り返していかなければ辿り着けません。

良い時もそうでない時も経験されてきた岡本さんの言葉は、ストレートで力強く、シンプルに僕の心に突き刺さりました。

次回(2025年3月更新予定)の「プロフェッショナルから学ぶメンタルトレーニング」はブラインドサッカー選手として活躍されている川村怜さんにお話をお伺いしていきます。次回も楽しみにしていてください!

《お知らせ》

▶オンラインカウンセリング(メンタルトレーニング、コーチング)

どうぞ、ご利用ください。詳細はこちらをご覧ください。

▶ダイエットメンタルトレーニング

(バナーをクリックいただき、個人カウンセリングメニューのプルダウンからご確認ください)

▶弊社監修「ユーキャン・心理カウンセリング講座」

受講生様からの講座内容に関するご質問へ私どもがご回答をしております。

私たちとご一緒に、学びを深めて参りましょう!

「心理カウンセリング講座」が”チャレンジ企画”にピックアップされました!

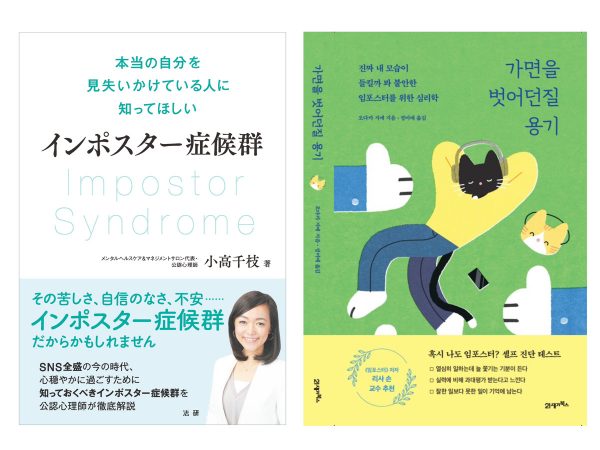

▶新刊『本当の自分を見失いかけている人に知ってほしい インポスター症候群』

その苦しさ、自信のなさ、不安…インポスター症候群だからかもしれません

SNS全盛の今の時代、心穏やかに過ごすために知っておくべきインポスター症候群を徹底解説

2024年9月に韓国版・出版開始いたしました!