こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。

現代社会において、子どもたちの声を聴くことが、私たち大人の重要な役割であることが改めて注目されています。子どもは、日々の生活の中でさまざまな思いや意見を持っていますが、それを伝える機会や方法が限られていることが多いのも現実です。そこで、「意見表明権」という概念が世界的に取り上げられ、子どもたちが自身の言葉で自らの意見や感情を表現できる権利が重視され始めています。

さて前回のコラムでは、こどもの声を大切にし、その声が社会に届くようにサポートする重要な役割を担っている意見表明等支援員についてお伝えしました。こどもたちが安心して意見を表明できる環境を作り、専門性と同時に情熱があり、こどもの権利への深い理解と高いコミュニケーション能力、そしてこどもとの信頼関係を築くための資質が必要ということについて考えました。こどもたちの真の声を社会に届けるサポートをする支援員についてご紹介しました。

前回コラムはこちらからご覧になれます。

【こどもの声を尊重する新しい仕組み】②意見表明等支援員の役割と意義

特に近年、子どもたちが自分の気持ちを表すことが、心の成長や自己肯定感を育む大切なプロセスであることがわかってきました。私たちの社会がこどもの声を受け入れ、その意見に耳を傾けることで、子どもたちが安心して未来を描ける環境を整えていきたいと考えています。

今回は、海外で進展している「子どもの声を尊重する新しい仕組み」に焦点を当ててみたいと思います。子どもの権利擁護や意見表明の重要性が、国際的な場でも広がりつつある昨今、各国で実施されている取り組みは、日本国内での進展にも大きな影響を与えることでしょう。海外の制度について学び、子どもたちが自分らしく意見を発信できる社会について考えていきたいと思います。

【こどもの権利を守るための国際的な動向】

まず、国際的に注目されているのは、子どもの意見表明権の強化です。国連の「子どもの権利条約」に基づき、世界各国が子どもの声を聴くための制度を整備しています。特にヨーロッパでは、子どもの権利を尊重するための法律や支援体制が進んでおり、家庭や学校での意見表明の機会が確保されています。

例えば、イギリスでは「児童アドボケイト制度」が広く普及しています。これは、特に福祉や保護が必要な子どもたちが自分の意見を適切に表明できるよう、専門の支援員(アドボケイト)がその役割を担うものです。この制度は、子どもの最善の利益を確保し、彼らの声を政策決定や福祉サービスに反映させることを目的としています。

【児童アドボケイト制度とは?】

児童アドボケイト制度は、イギリスの児童福祉分野で子どもの意見や権利を守るために設けられた仕組みです。この制度の目的は、特に福祉や保護の必要がある子どもたちが、自分の意見を適切に表明し、その意見が重要な意思決定に反映されるようにすることです。アドボケイト(代弁者)は、子どもの視点に立ち、彼らが自分の声を上げられるようサポートする専門職です。

アドボケイトは、家庭や学校、児童福祉施設などの現場で、子どもが自身の権利について理解し、自分の意見を主張できるよう支援します。特に、児童養護施設に入所する際や、一時的な保護措置が取られる際などに、子どもの声を意思決定に反映することが求められます。

制度の具体的な内容としてイギリスの「児童アドボケイト制度」では、以下のようなサポートが提供されています。

① 子どもの権利教育:アドボケイトは、子どもに対して自身の権利に関する情報を提供し、どのように自分の意見を表明すべきかを教えます。これにより、子どもは自分の状況に対して主体的に関わることができるようになります。

② 意見表明の支援:アドボケイトは、子どもが自分の気持ちや意見を正確に大人や関係機関に伝えられるようサポートします。特に、子どもが不安や緊張を感じている場合には、アドボケイトがその意見を代弁することもあります。

③ 意思決定への参加支援:アドボケイトは、子どもの意見が無視されず、意思決定に反映されるよう関係機関との調整役を果たします。例えば、子どもの意見が実際の保護措置やケアプランにどのように影響を与えるかを、丁寧に説明し、子どもが納得できる形でプロセスに参加できるようにします。

④ 独立した立場からの支援:アドボケイトは、常に子どもの最善の利益を第一に考え、独立した立場でサポートを行います。これは、家族や福祉機関の影響を受けず、子どもの意見が正確に反映されることを保証するためです。

児童アドボケイトの重要性を考えると、この制度の導入により、子どもたちは自分の意見が尊重される環境で育つことができるようになり、その結果、自己肯定感の向上や、安心感を持って生活できるようになります。また、子どもが権利を学び、将来的にも自立して生きるための基盤を築くことができます。

法的枠組みとして、イギリスにおける児童アドボケイト制度は、1989年の改正児童法を基盤としています。この法律は、子どもの最善の利益を守るための基本的な枠組みを提供しており、後の改正を通じて、子どもの権利と福祉を守るためのさまざまな施策が追加されてきました。2020年以降は、児童福祉における権利擁護の重要性がさらに高まり、多くの地方自治体や民間団体がアドボケイトの養成や配置に積極的に取り組んでいます。これにより、より多くの子どもがアドボケイトの支援を受け、自分の声を適切に表明することができるようになっています。

近年、イギリスにおける児童アドボケイトの役割はより専門化し、多様な問題に対応できるようになっています。例えば、精神的な健康問題、学校での差別やいじめの問題、家庭内暴力、性的虐待など、複雑で深刻なケースにも対応しています。また、移民の子どもや、亡命希望者の子どもに対する特別なサポートも行っています。

この児童アドボケイト制度は、イギリスだけでなく他国でも参考にされており、日本でも類似の取り組みが進んでいます。

次に、具体的な取り組みの一例として、スウェーデンの例を挙げます。

【スウェーデンの「子どもオンブズマン制度」とは?】

スウェーデンの「子どもオンブズマン制度」についてご紹介します。この制度は、子どもたちの声を社会全体に届けるための重要な仕組みとして、スウェーデンで長年にわたって実施されています。

スウェーデンの子どもオンブズマン制度は、1993年に設立され、子どもが自身の権利を守るために、政府に直接意見を表明できる仕組みを整えたものです。オンブズマンは、子どもたちの代弁者として、子どもが直面する問題に対する意見を聴取し、政府や社会に訴えかける役割を果たしています

子どもオンブズマンは、政府や自治体、学校、福祉機関と連携しながら、子どもたちの意見を集め、それをもとに政策提言を行います。特に「子どもの権利条約」に基づき、スウェーデン国内で子どもたちが直面する問題に対する対策を講じることが求められています。

この制度は、子どもたちが自身の権利を理解し、意見を自由に表明できる環境を整えることを目的としているため、子どもオンブズマンは、定期的に子どもたちと直接対話を行い、子どもたちが感じている問題やニーズを聞き取り、それを政府や社会に伝えます。

たとえば、学校や福祉施設での意見表明の機会を提供し、オンライン上での子どものプライバシー保護やいじめに対する対策を進める活動も行っています。

スウェーデンの子どもオンブズマンは、政府や他の機関から独立して活動することが特徴です。これにより、子どもたちが安心して自分の声をオンブズマンに伝えられるようになっています。特に移民や難民の子どもたち、福祉サービスが必要な子どもたちに対しても、平等にサポートを行っています。

近年、特に注目されているのは、デジタル環境での子どもの権利保護です。インターネットの普及により、子どもたちはオンラインでのトラブルやリスクにさらされやすくなっています。オンブズマンは、これらの問題に対処するためのガイドライン作成や教育プログラムを提供し、子どもたちが安心してデジタル環境を利用できるよう努めています。

一方で、移民や難民の子どもたちへの支援や、制度の予算の問題など、解決すべき課題も残っています。しかし、子どもオンブズマンはこれらの問題に対しても積極的に取り組み、スウェーデン国内での子どもの権利擁護に尽力しています。

スウェーデンの「子どもオンブズマン制度」は、子どもたちの権利を守るための先進的な取り組みとして世界でも高く評価されています。この制度を通じて、子どもたちが安心して自分の声を表明できる環境が整えられ、社会全体でその声が尊重されるようになることが期待されています。

日本でも、こうした取り組みを参考にしながら、子どもたちが自分の意見を自由に述べ、社会の一員として尊重される環境を作っていくことが重要です。

【最後に】

世界各国で進んでいる「子どもの声を尊重する取り組み」は、日本の子ども福祉、教育などのさまざまな現場にも多くの示唆を与えてくれます。特に、子どもたちが自分の意見を自由に表明し、それが福祉サービスや社会政策に反映される仕組みを整えることは、今後さらに重要な課題となるでしょう。日本でも、国際的な事例を参考にしながら、子どもの権利を守るための制度や支援の強化を目指していくことが求められています。

【参考資料:「アドボケイト制度の構築に関する調査研究報告書」厚生労働省:令和元年度子ども・子育て支援推進調査研究事業・2020

Barnombudsmannen(スウェーデン子どもオンブズマン公式ウェブサイト): https://www.barnombudsmannen.se

unicef「児童の権利に関する条約」https://www.unicef.org/child-rights-convention】

【こどもの声を尊重する新しい仕組み】シリーズはこちらからご覧になれます。

【こどもの声を尊重する新しい仕組み】①こどもの意見聴取等措置の意義

【こどもの声を尊重する新しい仕組み】②意見表明等支援員の役割と意義

【こどもの声を尊重する新しい仕組み】③子どもの権利条約を基盤とした海外の取り組み

【こどもの声を尊重する新しい仕組み】④子どもの意見表明を阻む課題と向き合うために

社会生活の変革という過渡期での不安やストレスは、さまざまな形で表出されることがあります。また、被災地の皆さまにとっては日々変化を遂げる環境の中で、ご心配を抱えた状況の方がいらっしゃることと思います。心身の安全最優先でお過ごしいただければと願います。ポジティブな考えを持つきっかけとして、そして安心・安全な人との関わりを通して生きる力を養うサポートもカウンセリングの一側面とも考えています。子育てやこどもの抱える不安やストレスに関してのご相談もお受けしております。

《お知らせ》

▶オンラインカウンセリング(メンタルトレーニング、コーチング)を導入しております。

どうぞ、ご利用ください。詳細はこちらをご覧ください。

▶弊社監修「ユーキャン・心理カウンセリング講座」

受講生様からの講座内容に関するご質問へ私どもがご回答をしております。

私たちとご一緒に、学びを深めて参りましょう!

「心理カウンセリング講座」が”チャレンジ企画”にピックアップされました!

▶弊社監修「ユーキャン・不登校・ひきこもり支援アドバイザー講座」

公認心理師・安澤が監修いたしました!

心理学・福祉そしてスクールカウンセラーの観点からお伝えしております。

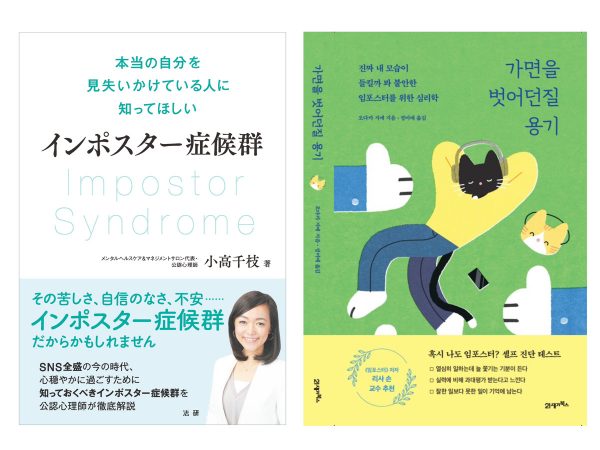

▶『本当の自分を見失いかけている人に知ってほしい インポスター症候群』

その苦しさ、自信のなさ、不安…インポスター症候群だからかもしれません

SNS全盛の今の時代、心穏やかに過ごすために知っておくべきインポスター症候群を徹底解説

2024年9月に韓国版・出版開始いたしました!